Source : JIM

Grâce au traitement antirétroviral combiné (cART), la mortalité et la morbidité des patients infectés par le VIH ont considérablement diminué. Toutefois certains troubles et notamment des difficultés cognitives pourraient persister dans 20 à 50 % des cas, avec un retentissement potentiel sur les activités de la vie quotidienne.

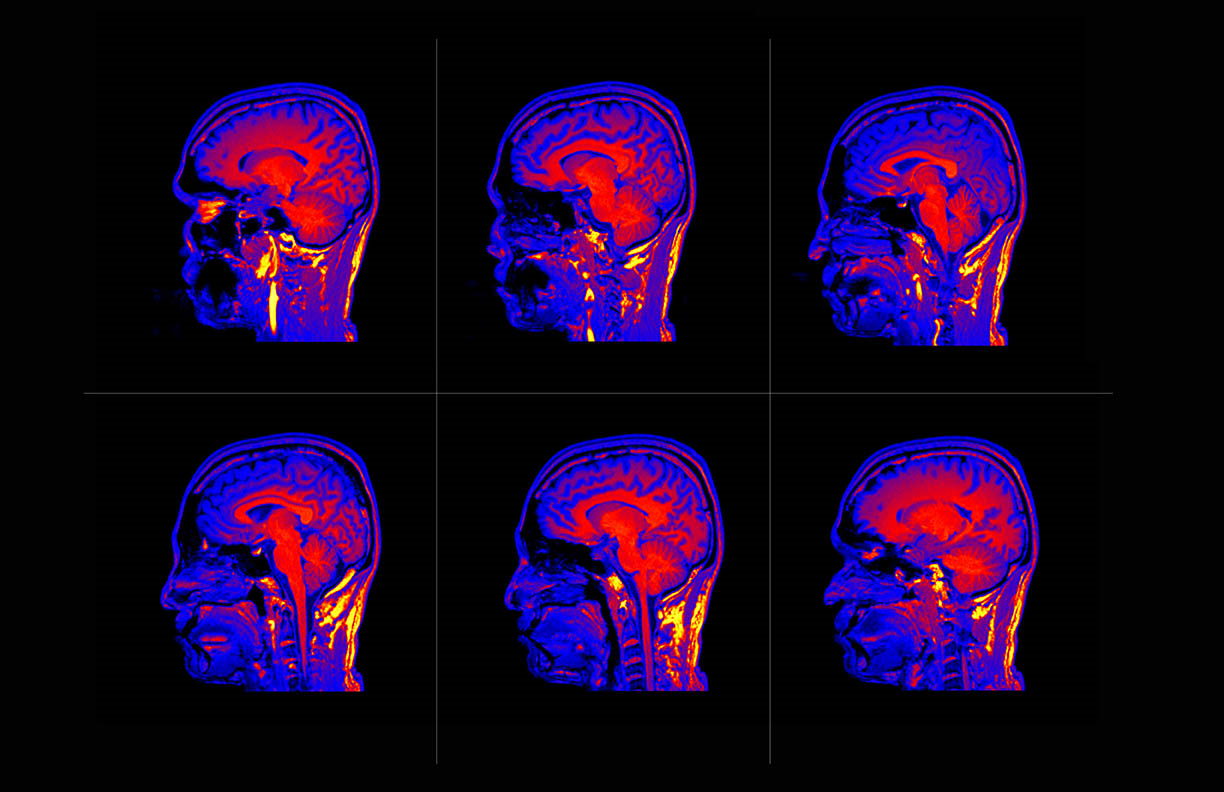

La numération des lymphocytes T CD4+ et la mesure de la charge virale (CV) sont 2 marqueurs permettant de suivre l’infection VIH et la réponse au traitement. On ignore, en grande partie, si ces 2 marqueurs reflètent l’atteinte du système nerveux central (SNC). Toutefois, à l’ère des cART, il est admis qu’un nadir bas de CD4+, témoin d’une immunosuppression notable, est associé à la présence de troubles cognitifs. L’intensité de la CV et son évolution sous traitement sont aussi des facteurs importants à prendre en compte. La neuro-imagerie cérébrale peut aider, comme les bio marqueurs sanguins, à suivre la fonction et le déclin du SNC. Elle retrouve, chez les patients VIH+, de façon significative, une réduction de volume sous cortical, notamment au niveau des ganglions de la base. Mais les données recueillies dans les diverses études sont éminemment variées, du fait de l’intervention de très nombreux facteurs démographiques, socioéconomiques, thérapeutiques mais aussi méthodologiques et liés aux techniques d’imagerie.

Un groupe de travail international, émanant de 6 pays distincts (USA, France, Serbie, Australie, Thaïlande, Afrique du Sud) s’est créé afin de mieux préciser les conséquences neurologiques de l’infection VIH, corrélant les données de la neuro-imagerie avec le taux de CD4+ et de l’ARN viral chez des patients VIH+, traités ou non, avec ou sans suppression virale. Une cohorte a été constituée, de 1 295 participants, provenant de 19 sites distincts. L’imagerie cérébrale IRM a été acquise en pondération T1 et 3T ou 1,5T. Elle a permis de quantifier le volume cérébral de 8 régions distinctes des 2 hémisphères : thalamus, noyau caudé, putamen, globus pallidus, hippocampe, amygdale, noyau accumbens et ventricules latéraux et de le corréler aux bio marqueurs ainsi qu’au sexe et à un cART éventuel.

Après exclusions diverses, 1 203 patients VIH + ont été inclus. Leur âge médian (DS) est de 45,7 (11,5) ans ; 73,2 % sont des hommes,74,6 % sous cART. Comme attendu, les personnes avec CV détectable, avaient, significativement, un taux de TCD4+ plus bas. Un âge plus avancé était corrélé, en imagerie, à une réduction plus notable du volume des structures sous corticales et, a contrario, à une augmentation de taille des ventricules.

Corrélations entre les marqueurs biologiques et les volumes cérébraux

Un taux bas de CD4+ a été trouvé associé à une réduction du volume hippocampique (β moyen à 16,65 (4,72 mm3/100 cellules/mm3) ; r = 0,10 ; p < 0,001) et du thalamus (β moyen à 32,24 (8,96 mm3/100 cellules/mm3) ; r= 0,10 ; p < 0,001). Il a été aussi corrélé à une augmentation de la largeur des ventricules (β = – 391,50 (-122,58) mm3/100 cellules/mm3). De même, une CV détectable a été associée à de plus petits volumes hippocampiques, sans effet de latéralisation droite-gauche détectable. Des analyses de sensibilité post hoc confirment les résultats initiaux pour tous les groupes étudiés, résultats toutefois plus marqués chez les hommes. Chez les patients sous cART, la baisse des CD4+ a été associée, en outre, à une réduction de volume du putamen (β moyen = 57,34 (18,78) mm3/100 cellules/mm3 ; p = 0,083).

Ainsi, cette étude observationnelle ayant porté sur 1 203 patients VIH+, originaires de 6 pays distincts, fait apparaître une association entre volumes cérébraux du système limbique et biomarqueurs communément utilisés dans la prise en charge de l’infection VIH. Un taux bas de CD4+ est associé à une réduction des volumes de l’hippocampe et du thalamus ainsi qu’à une augmentation de volume des ventricules, une CV détectable, à un hippocampe réduit. Selon qu’il y a ou non un cART, des différences peuvent exister. Ainsi la réduction de volume du putamen n’est décelable que chez les sujets non traités.

Il est admis que taux de CD4+ et CV sont corrélés, en cas d’infection VIH, aux performances neuropsychologiques. Leur relation avec les volumes cérébraux appréciés en neuro imagerie, était, jusqu’à ce jour moins bien définie du fait de la diversité des méthodologies utilisées ainsi que de par les différences démographiques et cliniques des populations ciblées. A l’époque pré-cART, la démence VIH était définie comme sous corticale avec diminution des ganglions de la base et particulièrement des noyaux caudés. Plus récemment, la neuro-imagerie moderne a révélé une atteinte de multiples structures : putamen, globus pallidus, noyaux accumbens et caudé ; les lésions étant plus diffuses et marquées chez les patients non traités par cART. Elles sont, cliniquement, associées à des évolutions neuropsychiatriques et cognitives plus péjoratives. Il faut toutefois signaler, dans ce travail une nette prédominance masculine, 38,1 % seulement des participants étant des femmes, cette notion pouvant expliquer, au moins en partie, l’absence d’association significative retrouvée en imagerie entre marqueurs plasmatiques et volumes cérébraux pour les femmes. Il est apparu qu’un volume réduit de l’hippocampe notamment était associé aux variations du taux de CD4+ et de la CV. De fait, des études post mortem ont révélé que cette structure cérébrale avait la concentration virale intra cérébrale la plus forte, une gliose accrue et une expression intense des chémokines VIH.

Les réserves liées à ce travail tiennent à son caractère rétrospectif, à un possible effet de taille et à l’absence d’uniformisation des méthodes de neuro-imagerie utilisées. Il n’a pas, non plus, été procédé à des comparaisons avec des sujets de même âge séronégatifs. D’autres facteurs, d’ordre immunologique, cardiovasculaire, métabolique ont pu aussi intervenir dans les données, tout comme la diversité des protocoles thérapeutiques et l’adhésion aux traitements.

En conclusion, à partir d’un large échantillon international de sujets VIH+, il a été démontré que le volume des structures du système limbique était, de façon constante, associé au taux des biomarqueurs communément surveillés dans l’infection VIH. Il s’agit, en quelque sorte, de la signature cérébrale en neuro-imagerie de cette pathologie.

Leur suivi pourra, peut-être, dans l’avenir, identifier les sujets à haut risque de voir apparaitre des signes neurologiques et proposer, idéalement, de nouveaux traitements visant à protéger le SNC.