Source : largeur.com

Plus de 500 personnes en Suisse prennent la PrEP, un médicament qui a prouvé son efficacité dans la protection contre le VIH. Ce mode de prévention reste pourtant peu accessible.

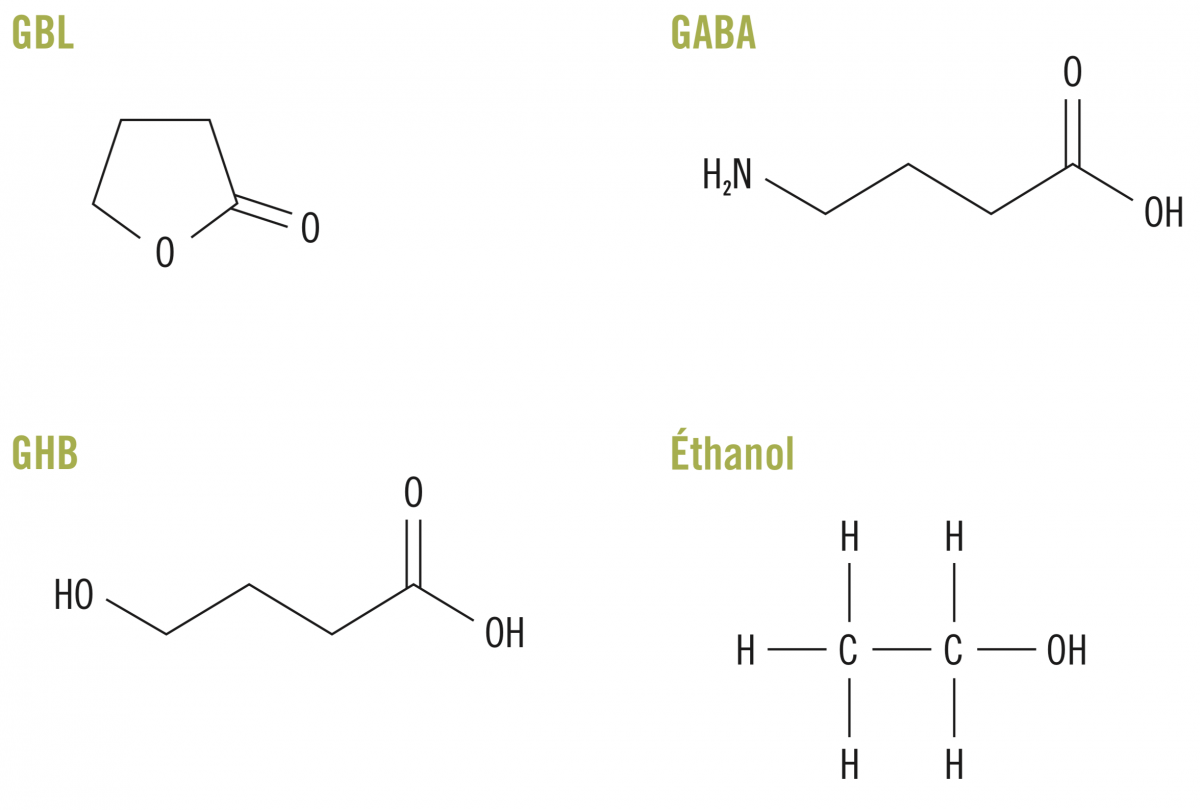

Prescrire une molécule antirétrovirale à une personne séronégative pour la protéger d′une infection par le VIH peut surprendre. L′usager sain s′expose ainsi à des effets secondaires sans bénéficier des effets curatifs. C′est pourtant le principe de la PrEP, acronyme de prophylaxie pré-exposition, une pilule protectrice contre le sida en plein essor auprès des personnes aux pratiques sexuelles à risques. «Je compare cette méthode à la prophylaxie contre le paludisme. De la même manière, on prescrit en préventif un médicament anti-malaria à ceux qui se rendent dans des zones à risques en Afrique afin de leur éviter une infection», explique Matthias Cavassini, médecin-chef au Service des maladies infectieuses du CHUV. Le médicament, vendu en Suisse sous la dénomination commerciale Truvada, est prescrit à l′origine en combinaison dans le cadre de trithérapies pour les patients séropositifs.

Très efficaces, ces antirétroviraux rendent souvent le virus indétectable et non transmissible.

La Suisse soutient d′ailleurs depuis 2008 que les personnes séropositives indétectables ne sont pas contagieuses. «C′est à partir de cette observation que l′on a imaginé que le ténofovir (ndlr. l′une des substances actives du Truvada) pouvait fonctionner en mode préventif», explique Jean-Michel Molina, infectiologue à l′Hôpital Saint-Louis de Paris, qui a coordonné, entre 2012 et 2015, l′étude Ipergay, déterminante dans la reconnaissance de la PrEP en Europe. Son équipe de recherche a comparé deux cohortes d′environ 200 participants gays aux pratiques sexuelles à risques – au moins deux rapports non protégés durant les six mois qui précédaient l′étude. Les deux groupes ont reçu à l′aveugle du Truvada ou un placebo. Publiés dans le New England Journal of Medicine, les résultats établissent que la PrEP a réduit de 86% les infections par le VIH. Les deux cas de transmission recensés dans le groupe qui recevait la PrEP étaient causés, selon les auteurs, par un manque d′adhésion au traitement. Concernant les effets secondaires, une légère prévalence a été observée dans le groupe PrEP par rapport à son homologue placebo. «Le médicament possède une certaine toxicité au niveau rénal et peut atteindre aussi les os», indique Matthias Cavassini, qui reconnaît malgré tout une bonne tolérance chez les patients.

L′OMS a approuvé la PrEP en 2015, classant la prophylaxie en «haute évidence d′efficacité». En Suisse, un bulletin de l′Office fédéral de la santé publique (OFSP) de janvier 2016 concluait plus prudemment que la prescription peut être «indiquée dans certains cas».

L′exemple de San Francisco

L′Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) a transformé l′essai Ipergay en annonçant zéro contamination parmi 1′435 volontaires sous prescription en conditions réelles entre mai 2017 et mai 2018. «La prochaine étape consiste à évaluer le bénéfice collectif de cette méthode. Nous souhaitons connaître l′impact de la PrEP sur la diminution de l′épidémie», indique Jean-Michel Molina. Des signes encourageants parviennent de San Francisco. Cette ville, durement touchée par l′épidémie dans les années 1980, se situe aujourd′hui à l′avant-garde de la lutte contre le sida. Depuis 2012, la PrEP est au cœur de la stratégie de prévention.

On la distribue même gratuitement aux populations précarisées. Or, selon le «California HIV Report Surveillance», le nombre de nouveaux cas a décru dans la ville à partir de 2012, passant de 456 en 2012 à 221 en 2017. «En attendant un vaccin toujours hypothétique, la PrEP fait figure de chaînon manquant dans l′arsenal à notre disposition pour lutter contre le VIH. Elle permet de prévenir les infections chez certaines populations à risque où l′usage du préservatif est pris en défaut», explique Jean-Michel Molina.

Les professionnels de terrain constatent déjà d′évidents bienfaits individuels. «La qualité de vie des personnes change radicalement. Leur moral s′améliore. La PrEP les libère de l′anxiété», témoigne Vanessa Christinet, médecin au Checkpoint Vaud, un centre de santé sexuelle destiné aux hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes à Lausanne. Cette antenne suivait près de 200 personnes sous PrEP à la fin de 2018. «Chaque semaine, trois ou quatre personnes nous la réclament. On est encore en phase de demande ascendante.»

La population gay reste traumatisée par l′hécatombe qui l′a frappée jusqu′au milieu des années 1990. Elle paie toujours le plus lourd tribut à l′épidémie. «Sur environ 500 cas diagnostiqués en 2017 en Suisse, la moitié concerne des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, alors qu′ils ne représentent que 5% au maximum de la population globale.» Même si l′espérance de vie des personnes séropositives s′est nettement améliorée lorsqu′elles sont prises en charge, le «stigmate» de la maladie subsiste. À tel point que, selon Jean-Michel Molina: «Pour certains, l′angoisse de l′attraper était telle qu′ils préféraient être contaminés – comme ça, c′était fait.»

Quatre pilules sur soi

«Le gros avantage de la PrEP, c′est que chacun devient responsable de lui-même: que le partenaire souhaite ou non mettre un préservatif n′est plus un débat», avance Stanislas, un usager lausannois qui utilise le médicament de manière irrégulière, en fonction de ses périodes d′activité sexuelle. «J′ai toujours au minimum quatre pilules sur moi afin de faire un cycle de prévention complet.» (voir encadré)

Les médecins se gardent bien de mettre en concurrence PrEP et préservatif. «Les études ont toujours testé l′apport de l′un à l′autre dans la prévention. Pour reprendre le parallèle avec la malaria, on peut dire que la moustiquaire complète le comprimé anti-malarique, au même titre que le préservatif complète la PrEP», préconise Matthias Cavassini. Il n′empêche qu′une part des usagers actuels a tendance à abandonner le préservatif. «Une minorité de ceux à qui nous prescrivons la PrEP l′utilise moins, voire plus du tout», évalue Vanessa Christinet. Avec le risque de contracter d′autres infections sexuellement transmissibles telles que chlamydia, gonorrhée ou syphilis. «On observe une augmentation de ces infections, mais il est difficile de déterminer si elle est liée à un relâchement de la protection ou à un dépistage plus fréquent», précise avec prudence Matthias Cavassini. La prescription de PrEP s′accompagne de tests complets tous les trois mois qui renforcent la prévention et accentuent les chances de détecter certaines infections.

Hook-up culture

Au-delà de la PrEP, l′évolution des mœurs redéfinit les pratiques sexuelles. Dans un post sur son blog, le militant gay et ancien président d′Act-Up Paris Didier Lestrade décrivait la montée en puissance de la hook-up culture, c′est-à-dire des aventures sexuelles sans lendemain, favorisées par les applications comme Tinder ou son versant gay Grindr. «Depuis quelques années, le retour à une sexualité sans crainte est général, chez les gays mais aussi chez les hétéros. […] 90% des étudiants américains pensent que la vie sur le campus est dominée par cette tendance [la hook-up culture], développée lors des vacances de Spring Break et surtout grâce à l′usage du téléphone portable et du sexting.» Un point de vue partagé par l′usager du Checkpoint Stanislas: «Le recul du préservatif dans la population gay m′apparaît comme un rattrapage par rapport à la norme hétérosexuelle. La majorité des gays de ma génération a toujours utilisé le préservatif en raison de la peur du sida, alors que chez les hétérosexuels ce n′était pas si automatique. Avec le progrès des traitements, l′angoisse s′estompe.»

Dans ce contexte plus débridé, la PrEP offre une protection toujours plus recherchée. Or si certains pays comme la France ou les États-Unis manifestent leur volontarisme en faveur du médicament, à travers notamment des campagnes publicitaires nationales et des remboursements par les caisses maladie, la Suisse se trouve dans une position paradoxale. «Qui paie pour ce médicament, qui coûte environ 900 francs la boîte pour un mois ?» s′interroge Matthias Cavassini. Inscrit plus tardivement que chez nos voisins par son fabricant Gilead, le Truvada est protégé par un brevet jusqu′en 2021, ce qui ferme la porte aux génériques. Par ailleurs, le médicament n′est inscrit chez Swissmedic qu′à titre de traitement contre le VIH. «Gilead rechigne à se lancer dans un enregistrement coûteux par rapport à la taille de notre marché», poursuit le spécialiste du CHUV. Les médecins prescrivent donc la PrEP en dehors de l′utilisation prévue en Suisse (off-label use), avec pour conséquence un non-remboursement par les caisses maladie. «Cette situation absurde nous oblige à bricoler, explique Vanessa Christinet. Nous prescrivons des médicaments que les usagers peuvent acheter sur internet à 70 francs la boîte pour un mois ou en France, où des génériques sont disponibles.» Il arrive aussi que des usagers se déclarent intolérants au lactose afin de se faire prescrire un générique à la composition différente auprès de certaines pharmacies suisses.

«Sites folkloriques»

L′approvisionnement parallèle sur internet comporte ses risques et ses mésaventures, même si la plateforme Iwantprepnow permet de s′approvisionner en médicaments dont la qualité a été contrôlée. «Comme on achète les médicaments en Inde, où sont fabriqués les génériques, sur des sites un peu folkloriques, il arrive que la banque bloque le paiement par carte, témoigne Stanislas. Une de mes commandes a aussi été saisie à la douane par Swissmedic parce que l′expéditeur n′avait pas collé l′ordonnance sur la boîte.»

Vanessa Christinet se désole du manque de volonté politique de faciliter l′accès à un médicament abordable en Suisse. Le Conseil fédéral, interpellé à deux reprises par le conseiller national Mathias Reynard à ce sujet en 2018, se réfugie pour l′instant derrière les barrières légales et commerciales.

Dans un système de santé qui favorise le traitement, il est rare qu′un médicament préventif intègre la liste positive des soins remboursés par les caisses. «On aurait du mal à expliquer à la population pourquoi il faut rembourser cette mesure alors que les préservatifs ou la pilule contraceptive ne sont pas couverts», explique Daniel Koch, responsable de la division maladies transmissibles à l′OFSP. Vanessa Christinet préfère regarder la question sous un autre angle: «En termes économiques, éviter une infection VIH permet de s′épargner des coûts de traitement, qui peuvent s′élever jusqu′à 1 million de francs par personne.»

Communauté sensibilisée

Dans son communiqué annuel sur le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles de novembre 2018, l′OFSP se félicitait d′une réduction de 16% des nouveaux cas déclarés en 2017. Il expliquait cette amélioration historique par le renforcement du dépistage, le traitement précoce, et les campagnes ciblées envers les groupes à risques. Pas un mot, par contre, sur la PrEP, pourtant prescrite dès 2016. «Je doute qu′elle ait déjà eu une influence sur ces chiffres, car à l′époque le nombre d′usagers était encore très faible», rétorque Daniel Koch, qui estime par ailleurs que l′obligation de se rendre chez un médecin pour se faire prescrire le médicament crée une barrière à sa diffusion.

Une limite plus concrète se situe dans l′observance de la posologie, déterminante pour que le médicament soit efficace au moment d′un rapport sexuel à risques. «Cela fonctionne très bien avec la communauté gay, qui est très sensibilisée en matière de santé sexuelle», constate le Checkpoint Vaud. En revanche, des études réalisées chez des femmes hétérosexuelles en Afrique ont démontré une efficacité moindre en raison d′une adhésion trop basse.

Associée à des dépistages fréquents de tous et à des traitements précoces pour les personnes séropositives, cette nouvelle arme permet aux personnes séronégatives de renforcer et de maîtriser leur protection. Une bonne nouvelle pour une société dont la sexualité s′émancipe. Pour qui peut se l′offrir.