Le comble, c’est qu’ACTIONS TRAITEMENTS « fête » ses 30 ans, l’année où 40 ans d’épidémie et de lutte contre le VIH/sida risquent d’être mis à mal par une autre pandémie qui monopolise l’attention et l’argent, met en difficulté les hôpitaux fragilisés depuis des décennies de coupes budgétaires et de gestion hasardeuse, remet en cause la démocratie en santé dont les combattants de la lutte contre le VIH/sida étaient les fers de lance, révèle l’incapacité de nos dirigeants à apprendre et à se remettre en cause.

À l’heure où nous écrivons ce texte, le 22e congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS) a fermé ses portes il y a quelques semaines et l’esprit n’est pas à la fête. Le thème retenu était « Inégalités en santé et VIH ». Des inégalités qui font le lit de l’épidémie de VIH/sida. Des inégalités qui s’accentuent depuis le début de la crise Covid 19. Des inégalités qui nécessitent plus que jamais de la volonté politique, une prise de responsabilité et des moyens… que nous ne voyons toujours pas venir. Dans le même ordre d’idée, la journée scientifique annuelle du collectif interassociatif TRT-5 CHV était intitulée « VIH, hépatites, inégalités au temps du Covid », et s’ouvrait sur des constats alarmants de plusieurs associations (Grisélidis, Sidaction et Sida Info Service) quant à l’impact de cette nouvelle crise sanitaire sur les populations les plus précaires, isolées, discriminées.

Plutôt que de faire la fête, nous avons préféré partager avec vous l’histoire d’ACTIONS TRAITEMENTS, sur trois décennies, à travers celles et ceux qui ont fait l’association, à travers les événements qui ont fait ce que nous sommes aujourd’hui, en remontant en parallèle le fil de l’histoire de la lutte contre le VIH.

QUAND LA LUTTE CONTRE LE SIDA SE STRUCTURE POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE ÉMERGENTE

Les associations. La lutte contre le VIH/sida a commencé un jour de juin 1981, quand les premiers cas d’une déficience immunitaire inhabituelle ont été diagnostiqués aux États-Unis, quelques mois avant que le Pr Willy Rozenbaum ne diagnostique à son tour les premiers cas français à l’hôpital Claude Bernard en décembre 1981. Entre l’identification de ces premiers cas et la création d’ACTIONS TRAITEMENTS en 1991, plusieurs associations ont déjà vu le jour. Vaincre le sida est la toute première en 1983 et elle a ouvert la voie à beaucoup d’autres par la suite. Parmi les plus importantes, AIDES a vu le jour en 1984 sous l’impulsion de Daniel Defert, peu après le décès de son compagnon Michel Foucault des suites du sida, avec pour objectif de faire du patient un réformateur social. Arcat sida est née en 1985 avec la volonté de favoriser la recherche clinique. Act Up-Paris a vu le jour en 1989 deux ans après la naissance de son modèle Act Up New-York fondé par Larry Kramer, avec la volonté d’appliquer les mêmes méthodes de ce côté-ci de l’Atlantique. Enfin, l’année 1990 sera une année faste pour le tissu associatif qui assistera à la naissance de trois nouvelles structures : Sida Info Service reprend la permanence téléphonique créée par AIDES, Sol En Si (Solidarité Enfants Sida) et Dessine-moi un mouton, associations qui s’adresseront plus particulièrement aux enfants et à leurs parents atteints.

Les événements. C’est également pendant ces dix années que l’institut Pasteur a publié en 1983 la première description du virus dans la revue Science, que les tests de dépistage ELISA ont été développés par les chercheuses françaises Christine Rouzioux et Françoise Brun-Vézinet en 1984, que le fondateur du Front National parlera des « sidaïques » en 1987 et proposera de les enfermer dans des « sidatoriums », et que le tout premier traitement anti-VIH, appelé AZT, verra le jour en 1987. À l’international nous assisterons à la naissance de l’activisme, avec la rédaction en 1983, puis la publication en 1985, de la déclaration des principes de Denver. Par la suite, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lancera la première journée mondiale de lutte contre le sida en 1988, en hommage aux mort-e-s du sida.

Les institutions. C’est également pendant cette décennie que les institutions françaises ont commencé à se structurer afin de lutter efficacement contre l’épidémie émergente. Le premier réseau ville/hôpital est apparu et l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS) a vu le jour en 1988, peu de temps avant le Conseil National du Sida (CNS) et l’Agence française de lutte contre le sida en 1989. Le premier rapport d’experts sur la prise en charge du VIH sera dirigé par le Pr Jean Dormont et publié en 1990.

Le contexte. Nous sommes donc nés en octobre 1991, la même année que les Sœurs de la perpétuelle indulgence parisiennes. C’est également l’année, et c’est un beau symbole pour nous, qui a vu naître le « ruban rouge » qui deviendra l’emblème de la lutte contre le sida. Nous sommes nés à une époque où la vie avec le VIH était inenvisageable parce qu’on ne (sur)vivait pas longtemps après avoir été infecté par ce virus. À une époque où les traitements anti-VIH étaient quasi existants, avaient une efficacité très limitée et une toxicité très importante sur l’organisme des personnes. À une époque où les associations s’étaient créées, souvent sous la forme de groupes d’auto-support pour que les personnes séropositives (souvent malades du sida) se soutiennent, partagent leurs expériences, tissent des solidarités indispensables et gardent espoir. L’objectif était également de commencer à prendre le pouvoir : face aux responsables politiques, aux autorités de tutelle et aux industriels du médicaments. Face à la société aussi, qui a eu tôt fait de rejeter les personnes séropositives y compris des représentations liées à l’orientation sexuelle, aux pratiques, à l’usage de drogues ou à l’origine des personnes.

POUR QUE LES PERSONNES SOIENT MIEUX INFORMÉES ET DONC MIEUX SOIGNÉES

ACTIONS TRAITEMENTS a été créée par des personnes vivant avec le VIH. À l’époque on parlait plutôt de personnes malades, souvent à un stade déjà avancé de l’infection à VIH voire en stade sida. Leur ambition, ou plutôt besoin, était de se regrouper, se réunir et se soutenir mutuellement. C’est ainsi qu’est née l’association, sous la forme d’un groupe d’auto-support dans lequel les participants pouvaient partager leurs expériences et aussi garder espoir. C’était dans la rue Doudeauville, en plein cœur du quartier de la Goutte d’or dans le 18e arrondissement de Paris. Puis très vite, afin de permettre à d’autres personnes concernées de rejoindre le « groupe », une ligne d’écoute a été créée. Toujours active aujourd’hui, c’est la seule à être gérée par des personnes et bénévoles concernés, devenues « expertes » des questions liées à la vie avec le VIH et/ou les hépatites. Dès le début de son histoire, c’est aux traitements et à la prise en charge du VIH qu’Actions Traitements s’est intéressée. En témoigne la création du collectif interassociatif TRT-5 en septembre 1992, dont Actions Traitements est un des cinq membres fondateurs, avec les associations Act Up-Paris, Aides, Arcat et Vaincre le sida. Le collectif a pour objet de porter et défendre les intérêts des patients dans la recherche clinique. Dans le même ordre d’idées, Actions Traitements publiera à partir de mars 1993 une revue mensuelle intitulée Info Traitements, qui sera éditée pendant 20 ans jusqu’à février 2013 et sera une des principales revues d’information sur la recherche thérapeutique et les traitements. C’était également un lieu de témoignage des personnes concernées à qui l’association donnait la parole dans chaque numéro. Info Traitements a coexisté avec d’autres supports similaires, comme le magazine Remaides (Aides), le Journal du sida (Arcat) ou Réact’up (Act Up-Paris) entres autres. Le premier numéro, daté du 10 mars 1993, se concentre sur l’arrivée du nouvel antirétroviral appelé 3TC. Présenté quelques semaines auparavant par le laboratoire Glaxo, lors d’une réunion avec Act Up-Paris, il représentait un espoir en termes d’efficacité et de tolérance pour les personnes vivant avec le VIH.

Comme souvent à l’époque, certains compagnons de lutte nous ont quitté prématurément. C’est le cas notamment de Marc Regnard, un des fondateurs d’ACTIONS TRAITEMENTS, décédé le 18 avril 1992 des suites du sida. Après avoir quitté la Californie où il vivait, Marc a participé, avec Xavier Rey Coquais (premier président d’ACTIONS TRAITEMENTS et Jean-Marc Bithoun (président d’honneur actuel), à la création de l’association, emportant dans ses valises la culture activiste des associations américaines de lutte contre le VIH/sida et faisant sien l’adage « mieux informés, mieux soignés » qui allait guider, et guide encore, les actions développées par l’association depuis sa création. La page « The aids memorial » qui publie des portraits de personnes décédées des suites du sida sur Facebook et Instagram, lui a d’ailleurs rendu hommage en mai 2018 (lien).

INNOVATIONS TOUS AZIMUTS DANS L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

Pendant les dix premières années d’existence d’ACTIONS TRAITEMENTS, nos militants se sont battus sur tous les fronts. La ligne d’écoute, toujours active aujourd’hui, a vu le jour dans la foulée de la création de l’association, à la fois pour soutenir les personnes touchées directement ou indirectement et pour répondre aux interrogations sur l’avancement de la recherche. Les connexions que certains militants de la première heure avaient avec des médecins et chercheurs en Amérique du nord, nous ont donné un accès privilégié à toutes les recherches en cours au début des années 1990. Ces informations étaient traduites par nos militants et diffusées lors de réunions d’information, ainsi que dans la revue Info Traitements, en même temps que sur notre service Minitel (que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaitre !) 3615 HIVINFO.

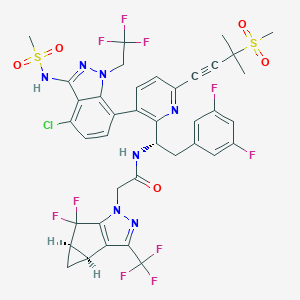

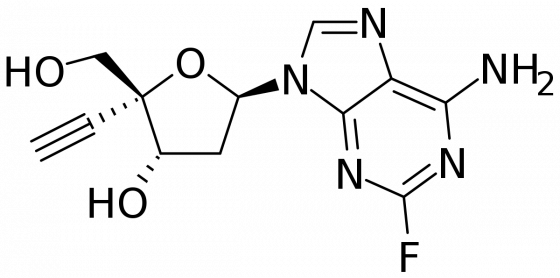

Nos premiers outils pratiques d’information thérapeutique à voir vu le jour en 1997 sont les infocartes. Elles permettent de présenter une synthèse de la notice des médicaments en se concentrant sur les principales informations permettant de garantir le bon usage des médicaments : l’indication et la posologie, les modalités de prise, les principaux effets indésirables et interactions médicamenteuses, ainsi que des conseils pratiques. Les trois premières infocartes concernaient les médicaments Norvir, Crixivan et Viracept. Notre site internet a vu le jour en 1998, en même temps qu’un autre outil emblématique : la réglette d’interactions médicamenteuses, qui est toujours parmi les outils les plus plébiscités, tant par les professionnels de santé que par les patients. Elle est devenue un allié indispensable, au fur et à mesure que les progrès de la recherche permettaient d’envisager une vie plus longue et donc la prise concomitante d’autres médicaments (en plus des antirétroviraux). Il faudra attendre quelques années avant l’apparition d’un autre de nos outils d’information devenu emblématique par la suite : les affiches récapitulatives des antirétroviraux.

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE

La décennie des années 1990 a commencé avec des traitements peu efficaces et une absence quasi-totale de perspective pour les personnes se découvrant séropositives au VIH. Des dizaines, bientôt des centaines de milliers de personnes à travers le monde, allaient mourir du sida au cours de cette décennie. C’est pourquoi on parle de cette époque difficile en employant l’expression « années de cendres », en rapport aux cendres des personnes qui ont combattu le VIH et ont succombé à une maladie des suites du sida. Parmi les épisodes marquants, on se souvient par exemple des cendres du président d’Act Up-Paris, Clews Vellay, que les militants de l’association iront jeter à la figure des représentants de compagnies d’assurance, alors réunis en congrès. Pourtant la deuxième partie de la décennie sera annonciatrice d’espoir(s), avec l’arrivée des antiprotéases qui, associées entre elles, vont faire preuve d’une efficacité remarquable jusqu’à bloquer la réplication du VIH dans l’organisme des personnes infectées. Cela va alors bouleverser la vie des personnes, à tel point que le VIH ne va bientôt plus être synonyme d’une mort imminente, mais devenir progressivement une maladie chronique presque comme une autre. Les personnes infectées se retrouvent alors dans une situation inédite et inespérée : après avoir fait le deuil de leur propre vie, elles vont devoir faire « le deuil du deuil » et devenir des personnes vivant avec le VIH.

Dans ce contexte, le « Voyage à New-York » est un événement marquant de la vie d’ACTIONS TRAITEMENTS. Organisé en mars 1996, ce voyage réunit des militants et des amis médecins qui vont aller acheter les traitements disponibles aux USA pour les ramener en France. Cette action fortement médiatisée avait été organisée en réaction à la proposition du Conseil national du sida qui avait proposé, en février, de rendre ces nouveaux traitements accessibles par tirage au sort en France. Alors que des résultats très encourageants avaient été annoncés en janvier, lors de la conférence de Washington, sur l’efficacité de ces trithérapies. Trithérapies qui devaient finalement être disponibles en septembre 1996 sur le marché français.

Dans le dernier numéro d’Info Traitements de l’année 2000, on retrouve un questionnement qui semblerait plus qu’incongru aujourd’hui : traiter ou ne pas traiter ? la toxicité des traitements existants est telle que, les patients comme les professionnels de santé se posent encore la question du seuil (de CD4 et/ou de charge virale) à partir duquel il faut initier le traitement antirétroviral. L’objectif est à la fois de préserver les personnes d’effets indésirables encore conséquents et de conserver des « cartouches » pour plus tard, car les possibilités de traitements étaient loin d’être aussi développées qu’aujourd’hui.

L’expertise thérapeutique d’ACTIONS TRAITEMENTS est encore aujourd’hui largement reconnue, par ses partenaires associatifs tout comme par les professionnels de santé. Nous sommes moins connus pour nos programmes d’accompagnement des personnes, qui existent pourtant depuis la création de l’association. Afin de renforcer les capacités des personnes concernées, la nécessité est apparue rapidement de déployer des activités qui permettraient aux personnes d’être mieux informées et d’échanger d’égal à égal avec les professionnels de santé qui les prennent en charge dans leur parcours de soins. Ainsi, les « Après-midi d’Actions Traitements » ont été mis en place en 1993 afin de permettre aux personnes de mieux comprendre les questions thérapeutiques et d’être à même de participer, avec leur médecin, à leur propre prise en charge. Ces réunions ont évolué dans le cadre d’un partenariat avec Sida Info Service et Vaincre le sida. Puis elles sont devenues les « Réunions d’information thérapeutique – qualité de vie » en 1999, en partenariat avec le Kiosque info sida. Elles ont continué à évoluer par la suite, et ont également changé de nom, mais font toujours partie de nos activités principales.

VERS UNE NOUVELLE RÉVOLUTION DANS LA VIE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

La décennie 1991 – 2000 a été très riche et très intense pour toutes celles et tous ceux qui ont agi au sein d’ACTIONS TRAITEMENTS et combattu l’épidémie de VIH à nos côtés. D’une mort certaine à l’espoir d’une vie avec, les personnes concernées ont dû commencer à réapprendre à vivre et envisager une vie presque normale, ce qui ne semblait pourtant même pas envisageable au début de la décennie. La recherche et les traitements ont, eux aussi, fait leur révolution. Les années à venir, à partir de 2001, vont voir arriver des nouvelles classes et molécules toujours plus efficaces et mieux tolérées. De leur côté, les équipes et bénévoles de l’association, devront se remettre du départ de l’association d’un des fondateurs, Xavier Rey Coquais, et resteront mobilisés afin de poursuivre la réalisation de nouveaux outils d’information et de programmes d’accompagnement. Mais surtout, l’année 2008 marquera l’avènement d’une nouvelle révolution et d’un changement profond (mais lent à s’installer) dans la perception des personnes vivant avec le VIH. La suite, dans le deuxième article sur la décennie 2001 – 2010.