source : centrepresse

Si la médecine progresse, le VIH est une cage et vivre avec le VIH peut être compliqué. Un tabou levé avec la Journée mondiale contre le sida et la parole de ceux qui l’ont apprivoisé.

Vivre, simplement vivre. Je n’ai que de l’amour à donner. Une soif qu’Aurélien (1) a parfois du mal à étancher avec de grosses baisses de moral. Sa prise de médicament quotidienne lui assure une espérance de vie « quasiment stable ». « Du moins, avec de fortes probabilités d’atteindre une charge virale indétectable, confie-t-il tout bas. C’est le fait de devenir non contaminant. » Pour ce Poitevin, proche de la quarantaine, « la vie s’est arrêtée en 2012 puis elle renaît dans la foulée ». Un bref coup de fil, après un don de sang, lui annonce la nouvelle. Un couperet. Il lui faut « tirer un trait sur sa vie sans VIH, comme un deuil ». En plein mois de décembre, la « bonne santé » des semaines qui suivent lui laisse encore de douloureux souvenirs.

On peut vivre avec le VIH,« socialement,c’est autre chose »

Il consent avoir tourné la page d’un passé plus tumultueux. Adepte des fêtes nocturnes et de certains paradis artificiels, il confesse des « conduites à risques ». « Rien de bien méchant », pense-t-il à l’époque, alors que « [sa] jeunesse brûle par les deux bouts », juge-t-il aujourd’hui avec recul.

Ces dernières années, les avancées de la médecine sont indéniables. On peut vivre avec le VIH et le supporter physiquement. « Socialement, c’est autre chose », coupe de suite Aurélien. Bien sûr, il a fallu l’avouer au compagnon de l’époque, « parti dans la foulée ». Il y a ensuite l’annonce à la famille – « elle comprend vite » – et aux amis – « J’ai coupé les ponts avec ce cercle. » « La première fois qu’on le formule à voix haute, c’est un poids énorme. J’avais l’impression d’être une bombe à retardement. » Alors oui, la médecine a changé la donne – grâce à la trithérapie, le risque de transmission est de 1% – mais le regard des autres pèse lourd.Sur le qui-vive

La charge virale est au début une obsession constante, « mais il faut bien s’y faire, on s’habitue ». La clef reste l’assiduité dans le traitement. Une charge virale en augmentation, « c’est prendre le risque de permettre au virus de se multiplier », de le rendre détectable à nouveau, et donc de nouveau pouvoir le transmettre.

« On ne guérit pas de tout ça, je le dis à tout le monde. Vivre avec une quantité très basse du virus dans le sang est un soulagement, mais c’est vivre avec quand même. »

Aurélien est épanoui aujourd’hui dans le Sud-Vienne. Il a laissé des plumes dans ce parcours mais a pris un nouvel envol. Avec quelqu’un pour accompagner sa trajectoire. Plus besoin de trop « s’épancher le sujet ». « Je vis, simplement, je vis. »(1) A la demande de l’interlocuteur, un nom d’emprunt est utilisé.

ActionTraitements

ActionTraitements

source : agora.fr

Près de quarante ans après l’apparition des premiers malades du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) aux États-Unis, une enquête réalisée par « egora-Le Panorama du médecin » fait le point, à l’occasion de la Journée mondiale le 1er décembre, sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, en particulier par les médecins généralistes.

En 2018, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, et seules 23,3 millions avaient accès à la thérapie antirétrovirale, révèlent les chiffres de l’Onusida 2019. En France, si le nombre de diagnostics de séropositivité est resté stable depuis 2010, il a baissé, pour la première fois en 2018 (7 % de moins que l’année précédente). Cette année-là, 56 % des personnes qui ont découvert leur séropositivité ont été contaminées après des rapports hétérosexuels, 40 % à la suite de rapports sexuels entre hommes et 2 % par l’utilisation de drogues injectables. Si les hommes ont été majoritairement contaminés après des rapports sexuels entre hommes (51 %), 96 % des femmes l’ont été après des rapports hétérosexuels. Bien hétérogènes sur le territoire, les taux de découverte de séropositivité sont beaucoup plus élevés dans les départements français d’Amérique, notamment en Guyane. En métropole, ce taux est plus élevé en Île-de-France que dans les autres régions(1).

Rappels historiques

> 1980 : les premiers cas d’une nouvelle maladie sont observés à Los Angeles et San Francisco, dans la communauté homosexuelle masculine.

> 3 juillet 1981 : le New York Times évoque cette maladie caractérisée par un effondrement des défenses immunitaires, précisant sa très probable transmission

par voie sexuelle et touchant particulièrement les homosexuels. Un premier cas est signalé en France fin 1981.

> 20 mai 1983 : Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, chercheurs à l’Institut Pasteur, découvrent le virus responsable de cette maladie.

> 1986 : le virus est renommé virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

> mars 1987 : la Food and Drug Administration (FDA) valide l’azidothymidine (AZT) comme premier traitement médicamenteux.

> 1996 : arrivée des trithérapies antivirales. Plus d’une vingtaine de molécules sont actuellement disponibles en France. Une classe d’anticorps monoclonaux doit être mise sur le marché prochainement. L’ibalizumab, approuvé par la FDA depuis mars 2018, a obtenu le feu vert de l’Agence européenne du médicament le 26 juillet dernier. Reste à attendre l’autorisation de mise sur le marché (AMM), un espoir pour les patients infectés par une forme multirésistante du VIH ne répondant pas aux traitements oraux actuellement disponibles. En attendant, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) lui a accordé, le 5 septembre dernier, une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) dite « de cohorte ».Savoir s’en protéger

La stratégie de dépistage a fait l’objet de recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) en 2009, réactualisées en mars 2017. La priorité étant de l’accorder aux populations exposées et de renforcer la fréquence du dépistage : tous les 3 mois chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ; tous les ans chez les utilisateurs de drogues par injection et les personnes originaires de zones de forte prévalence, notamment les pays d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes.

La HAS propose qu’un test de dépistage soit proposé à l’ensemble de la population générale âgée de 15 à 70 ans « au moins une fois dans la vie » lors d’un recours aux soins, en dehors de toute notion d’exposition à un risque de contamination par le VIH. Ce qui permettrait…

aussi de réduire l’épidémie cachée.

Plusieurs outils sont disponibles :

• le test sanguin en laboratoire (Elisa de 4e génération) : remboursé à 100 % par l’Assurance maladie s’il est réalisé en laboratoire sur prescription médicale, il est gratuit dans les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) ;

• le test rapide d’orientation diagnostique (Trod) : il peut être proposé gratuitement aux personnes éloignées du système de santé, dans certaines associations de lutte contre le VIH habilitées par les agences régionales de santé (ARS) et les CeGIDD ;

• les autotests de dépistage de l’infection par le VIH (ADVIH) : actuellement, seuls deux autotests disposent d’un marquage CE imposé par la réglementation européenne. Disponibles en pharmacie, ils ne sont pas remboursés par l’Assurance maladie. Certaines associations habilitées par les ARS peuvent, dans certains cas, en remettre gratuitement.

Malgré une hausse continue de l’activité de dépistage, plus d’un quart des découvertes de séropositivité sont trop tardives : 28 % des personnes ont été diagnostiquées en 2017-2018 à un stade avancé de l’infection. De plus, 49 % de ces découvertes concernent des personnes qui déclarent n’avoir jamais été testées auparavant… Quatre centres de santé sexuelle communautaires seront bientôt expérimentés pour permettre le dépistage précoce des patients et de leurs partenaires, suivi d’un traitement rapide.

Bientôt des centres de santé sexuelle communautaires

En application de l’article 51 de la LFSS 2018, le ministère de la Santé et l’Assurance maladie ont lancé un appel à manifestation d’intérêt pour expérimenter, dans des villes à forte prévalence du VIH et des infections sexuellement transmissibles, des centres de santé sexuelle, d’approche communautaire, sur le modèle anglo-saxon. Cette expérimentation doit permettre, en un lieu unique et dans un temps court, de dépister et traiter les personnes les plus exposées. Les quatre villes retenues – Paris, Lyon, Marseille et Montpellier – expérimenteront ces parcours de « test and treat ».Le VIH, une maladie chronique

Les trithérapies ont bouleversé la vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans les pays occidentaux. Néanmoins, les pathologies du vieillissement semblent plus précoces, et certains cancers plus fréquents chez les PVVIH. Beaucoup portent aussi les séquelles des longues périodes sans traitement, des traitements insuffisants et, le cas échéant, des maladies « opportunistes » passées.

Les spécialistes estiment que si l’infection est correctement traitée et gérée assez tôt, elle devient une maladie chronique. Mais les PVVIH ont jusqu’à 5 fois plus de risques de développer d’autres maladies chroniques, des effets indésirables à long terme, une résistance aux médicaments, et d’avoir besoin d’un traitement pour des comorbidités telles que la tuberculose ou l’hépatite C. D’autant qu’elles sont exposées au risque d’interactions médicamenteuses.

« Les médecins libéraux sont des acteurs clés pour inciter leurs patients à se faire dépister : médecins généralistes, spécialistes en dermato-vénérologie, gynécologie, hépatologie, proctologie et cancérologie », précise le rapport Morlat en avril 2018(2).

On distingue trois vagues distinctes de prise en charge :

• les débuts de l’épidémie : Le VIH a déstabilisé le système de santé. L’hôpital, vite débordé, doit solliciter des médecins de ville dont certains étaient formés à la prise en charge des fins de vie à domicile. Le Dr Frédéric Goyet, médecin chargé de projet VIH-IST-hépatites à l’ARS Île-de-France, a connu la situation à Saint-Denis au début des années 1990 : « À l’époque, on faisait des fins de vie à domicile, et il y avait un vrai suivi partagé entre la ville et l’hôpital. » Certains s’y sont engagés avec une ferveur militante, à l’image du Dr Didier Ménard, médecin généraliste à la cité des Francs-Moisins (93), avec une forte proportion de migrants d’origine africaine : « On ne savait pas grand-chose à l’époque. On a été confronté à des patients, notamment ceux appartenant à la communauté homosexuelle, qui connaissaient mieux la maladie que nous. Le patient est très vite devenu un acteur de la tragédie que l’on vivait. À l’époque, nous savions tous que l’annonce de la séropositivité était une condamnation à mort. »

Ce travail en commun, assez inhabituel pour l’époque, donnera naissance aux réseaux VIH ville-hôpital, dont le premier voit le jour en 1985. Craignant un afflux massif de malades à l’hôpital, une mission Sida est créée afin d’accompagner financièrement la création et le développement des réseaux sur le territoire. Leur but : accomplir un travail de soins, d’accompagnement et de formation autour du VIH. Des actions de prévention se mettent en place : distribution de préservatifs, échange de seringues, politique de substitution… La coordination nationale des réseaux est, elle, créée en 1997. « Leur développement a induit, dans le contexte de l’épidémie dramatique des années 80-90, la création d’un petit groupe de généralistes dont la compétence était proche de celle d’attachés hospitaliers de services spécialisés. Qu’ils le veuillent ou non, ils sont devenus, pour une part de leur activité, des sidénologues de ville », se souvient Jean-Pierre Aubert, médecin généraliste et professeur à l’université Paris-Diderot.

• l’arrivée des antirétroviraux et des trithérapies : L’arrivée des premières trithérapies change la donne. Le modèle biomédical a repris ses droits. Pour Didier Ménard, on a retrouvé le schéma classique : une maladie, un diagnostic, un traitement. « Les personnes atteintes posaient des problèmes de traitement, d’infections opportunistes, de résistance virale ; le suivi à l’hôpital dans des centres hyperspécialisés était justifié », affirme le Pr Yazdan Yazdanpanah, infectiologue à l’hôpital Bichat (AP-HP). « Avec les antirétroviraux, très vite, les hospitaliers ont eu moins de choses à faire, et le suivi des patients s’est rééquilibré entre l’hôpital et la ville », explique le Dr Frédéric Goyet.

• la chronicisation : « Les patients ont aujourd’hui des traitements efficaces (90 % des PVVIH ont une charge virale indétectable), explique Yazdan Yazdanpanah. Ce sont surtout des problèmes de comorbidité qui justifient le suivi : problèmes osseux, cardiaques, gynécologiques… Le problème aujourd’hui, ce sont davantage les comorbidités que l’infection elle-même, et ce sont des problématiques que les médecins généralistes connaissent bien. La médecine générale me paraît mieux armée pour les prendre en charge. »

Premiers constats, premiers freins

Si la Société de pathologie infectieuse de langue française et la Société française de lutte contre le sida ont adopté un consensus, formalisé en 2009, sur la prise en charge de l’infection par le VIH en médecine générale et en médecine de ville, leurs recommandations…

sont restées lettre morte… bien qu’un certain nombre ait été repris dans un guide publié en octobre 2018 par la HAS à destination des médecins généralistes.

Jean-Marc Bithoun, administrateur et président honoraire d’Actions Traitements, reconnaît qu’« en majorité, la prise en charge reste aujourd’hui hospitalière. Les infectiologues se trouvent à l’hôpital. Le premier traitement ne peut être délivré qu’à l’hôpital. En début de traitement, il faut un suivi de 1 à 3 mois à l’hôpital pour vérifier la tolérance du traitement, l’absence de toxicité et surveiller à la fois l’immunité (nombre de CD4) et la charge virale. Après, vous pouvez faire renouveler votre traitement par votre médecin généraliste. Beaucoup de patients sont aussi rassurés par l’hôpital (tiers payant, plateau technique). Et il faut savoir qu’à Paris, les restes à charge sont importants, avec les dépassements d’honoraires. Par ailleurs, comme c’est l’équipe qui a fait l’annonce du diagnostic, cela a créé un lien ». Ce que confirme Frédéric Goyet : « Dans la culture de plusieurs populations d’origine africaine, on fonctionne peu avec

le médecin généraliste. L’hôpital est vraiment la référence. »Du côté des infectiologues, les attitudes varient. Si certains voient l’intérêt d’un suivi conjoint avec la médecine de ville, d’autres, devenus médecins traitants, ne veulent pas abandonner leurs patients dont certains sont inclus dans des cohortes d’études et suivis à l’hôpital. Pour le Dr Anne Simon, responsable du CeGIDD de La Pitié-Salpêtrière (AP-HP), « une enquête, un jour donné, a montré que les PPVIH consultaient en moyenne plus de trois fois par mois et qu’il s’agissait souvent de consultations hospitalières ».

Un point de vue partagé par le Dr Xavier Copin, médecin généraliste à Paris : « Les hospitaliers se sont réaccaparé le suivi de patients chroniques qui, quand tout va bien, ne sont vus que deux fois par an (90 % des patients). Le seul souci, c’est l’observance qui ne devrait plus poser de problème aujourd’hui avec la simplification des traitements et des effets secondaires nettement moins importants qu’avant. Ils pourraient donc être suivis en ville mais il faut être au fait des nouvelles molécules. Pour les patients multirésistants (8 %), l’hôpital a toute sa pertinence. »

Le désengagement de la médecine de ville

Comme dans les autres pathologies chroniques, le virage ambulatoire se heurte à la désertification médicale et à la difficulté à trouver un médecin traitant. Et la charge de travail des médecins généralistes ne facilite pas les choses. « Le médecin hospitalier me garde quarante-cinq minutes alors qu’un médecin de ville ne peut pas le faire », explique un patient. L’obstacle premier vient surtout des jeunes généralistes : la maladie, bien que banalisée, suscite toujours une part de crainte, compte tenu des représentations qui y sont encore attachées. Ils hésitent aussi à s’investir en termes de formation vu le faible nombre de PPVIH dans une patientèle. « Beaucoup refusent de prendre en charge des patients VIH par peur de l’inconnu ou des interactions médicamenteuses. La peur de prendre en charge quelque chose qu’ils ne connaissent pas ou peu », explique le Dr Jean-Paul Vincensini, médecin généraliste à la MSP du Chemin Vert, à Paris. « J’ai l’impression que les médecins généralistes ont peur du VIH, parce que c’est une pathologie encore relativement nouvelle et qu’ils s’estiment insuffisamment formés », renchérit Yazdan Yazdanpanah.

Beaucoup sont en effet peu formés à cette prise en charge. « Certains ne savent pas ce qu’est la prophylaxie préexposition (PrEP). D’autres ne savent pas que, quand on est indétectable sous traitement, on ne contamine plus. Il y a toujours des malades graves en raison de découvertes tardives. Les jeunes médecins sont un peu désemparés », précise le Dr Patrick Philibert, médecin généraliste à Marseille. D’autant que les anciens réseaux VIH ville-hôpital, qui ont beaucoup fait en termes de formation, ont périclité… Appelés à disparaître, ils devraient, à terme, être absorbés dans les futures plateformes territoriales d’appui (PTA).

Seuls les comités de coordination régionale de la lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine (Corevih), créés en 2008, continuent à entretenir la flamme de la coordination ville-hôpital. Là aussi, les médecins de ville sont peu impliqués, surtout les jeunes générations. « En région Paca, on a formé des médecins généralistes à travers un DESC d’infectiologie, ils ont toujours des vacations à l’hôpital. À Nice, on a trois pôles de médecine générale (une maison de santé et deux cabinets de groupe) qui travaillent en lien étroit avec le service d’infectiologie en partageant le même système d’information », explique le Dr Pascal Pugliese, médecin au CHU de Nice.

Et hormis quelques cabinets médicaux qui ont développé une clientèle homosexuelle (centre de Paris) ou africaine (Paris XVIIe), la majorité des médecins généralistes ne comptent que deux ou trois PVVIH dans leur patientèle, précise Frédéric Goyet. Avec 150 à 200 PVVIH et une patientèle essentiellement gay, le Dr Xavier Copin, médecin généraliste à Paris, fait figure d’exception. Mais il regrette de perdre ses patients car « n’étant plus hospitalier, j’ai l’obligation…

de les envoyer à l’hôpital une fois par an ou pour un changement de traitement, et je ne les revois plus. Je suis perçu comme un ‘petit médecin de ville’ même par les jeunes internes ».

Vers une prise en charge partagée ?

Sauf que les choses doivent changer. « L’hôpital est de moins en moins capable de répondre à la demande en matière d’organisation et d’effectifs. Les médecins investis arrivent aujourd’hui à la retraite. Les jeunes ne s’y intéressent pas. Il faut trouver des solutions à cette équation », renchérit Jean-Paul Vincensini.

L’association Aides plaide, pour sa part, pour un modèle diversifié adapté aux réalités de terrain et aux aspirations des patients. Et souhaite une plus forte implication de la médecine de ville quand l’état du patient le permet. « Si l’on veut suivre la pathologie avec des patients qui vont mieux, avec une immunité la plupart du temps normale et une charge virale indétectable, la médecine de premier recours a toute sa place dans un suivi coordonné du patient », affirme Pascal Pugliese.

« Quand le patient est stabilisé avec une charge virale indétectable et un niveau de CD4 satisfaisant, on peut le ‘lâcher’, mais il faut responsabiliser le médecin : lui envoyer un mot et lui donner autre chose à faire que le renouvellement de l’ordonnance. On a une expérience de mise en commun de documents avec le Pôle de santé 13 et la plateforme de partage et de services de l’ARS Terr-eSanté », poursuit Anne Simon. « Aller à l’hôpital tous les six mois, cela peut être contraignant, et les patients préfèrent avoir un suivi plus léger en ville, si la maladie est devenue plus stable », affirment les Drs Éléonore Bernard et Lucie Campagné, à l’origine de VIHClic.

En revanche, les jeunes généralistes exerçant en structure d’exercice coordonnée expriment un intérêt pour la prise en charge en ville : « Il faut prendre le virage ambulatoire et bien identifier ces patients. Cela peut se faire dans le cadre d’une interaction ville-hôpital comme d’autres spécialités l’ont fait, par exemple pour le diabète », précise Yazdan Yazdanpanah.

Une chose est sûre : le défi majeur des années à venir dans la prise en charge du VIH résidera dans la construction de parcours partagés entre la ville et l’hôpital. Ce que la Cour des comptes appelle d’ailleurs de ses vœux dans son rapport de juin dernier sur la prévention et la prise en charge du VIH. D’ailleurs, note l’instance, une majoration de 30 euros (pour les médecins généralistes de secteur 1 ou adhérant à des options de maîtrise tarifaire) a été mise en place pour la consultation initiale d’information et d’organisation de la prise en charge en cas d’infection par le VIH.

source: La Dépêche

La moitié des femmes en Europe est diagnostiquée tardivement, montre une étude dévoilée à quelques jours du 1er décembre, date de la journée mondiale de lutte contre le sida.

Selon cette recherche, les femmes représentent un tiers des 141.000 nouveaux diagnostics de VIH dans la Région européenne de l’Organisation mondiale de la Santé. Les femmes âgées de 40 ans sont trois à quatre fois plus susceptibles d’être diagnostiquées tardivement que les femmes plus jeunes, indiquent le Centre de prévention et de contrôle des maladies européen (EDC) et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, à l’origine de cette enquête.

Les deux tiers (60%) des diagnostics de VIH chez les femmes en 2018 se situaient dans le groupe d’âge des 30-49 ans. Les rapports hétérosexuels étaient le mode de transmission du VIH le plus souvent signalé (92%) chez les femmes de cette Région, indique l’étude.

D’après l’étude, les pays d’Europe centrale ont signalé presque six fois moins de diagnostics chez les femmes que chez les hommes en 2018, et trois fois moins de diagnostics chez les femmes que chez les hommes dans l’Union européenne et l’Espace économique européen (UE/EEE), composé des 28 pays membres de l’Union européenne, ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège. La seule exception est la partie orientale de la région, où la répartition entre les femmes et les hommes est plus égale et où 86% des quelque 50.000 cas signalés chez les femmes l’ont été en 2018.

Sensibiliser les femmes au VIH

Ces données préoccupantes incitent les auteurs de l’étude à formuler des recommandations pour un meilleur dépistage chez cette catégorie de population. Ces derniers suggèrent notamment de sensibiliser davantage les personnes concernées et les fournisseurs de soins de santé, d’offrir des services de conseil et de dépistage adaptés aux besoins des femmes, ainsi que d’informer les partenaires des hommes chez qui le VIH a été diagnostiqué.

« Trop de personnes vivant avec le VIH ne sont toujours pas au courant de leur état. Plus tôt les femmes et les hommes seront informés de leur séropositivité, plus tôt ils pourront recevoir un traitement antirétroviral et arrêter la transmission du VIH par voie sexuelle (…) Nous devons tous redoubler d’efforts pour stopper l’avancée de l’épidémie de VIH et la faire reculer afin d’atteindre nos objectifs de développement durable d’ici 2030 », alerte Vytenis Andriukaitis, commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire.

source : Libération

Des données publiées ce mardi confirment un recul de l’épidémie et l’efficacité de la Prep chez les gays. Mais le dépistage dans la population globale reste encore très insuffisant.

Et voilà que cela marche. Et même très bien. A l’approche du 1er décembre, journée mondial de lutte contre le sida, l’agence Santé publique France publie une série de données sur les chiffres du sida en France, nationaux comme régionaux, et sur le dépistage, un volet devenu décisif si l’on veut éradiquer le virus.

Commençons donc par les bonnes nouvelles. Comme la situation à Nice et dans sa région, où les nouvelles contaminations chutent fortement avec le développement des nouveaux outils de prévention à l’image de la Prep (1) ou de la mise sous traitement le plus tôt possible du patient séropositif. «Entre 2015 et 2018, le nombre de nouvelles découvertes de séropositivité au VIH a chuté de 40 % dans les Alpes-Maritimes, explique le Dr Pascal Pugliese, qui préside le Corevih (coordination régionale de lutte contre le VIH) de Paca-Est. Cette tendance, de par son ampleur, est spectaculaire mais on pourrait dire attendue. Depuis 2016, nous savons comment prévenir efficacement les infections par le VIH.» Il a raison. «On est comme un petit San Francisco», poursuit avec le sourire le Dr Eric Cua, infectiologue au CHU de Nice, faisant référence à la chute impressionnante des contaminations dans la ville californienne en raison d’une politique extrêmement active de dépistage, de mise sous traitement et de diffusion de la Prep.

Il est vrai que la comparaison est tentante. A Nice et dans sa région, une petite équipe de professionnels de santé s’est montrée particulièrement active. «En même temps, restons modestes, car il y a un contexte, tempère Eric Cua. Ici, nous avons une épidémie hyperconcentrée. Les HSH [hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ndlr] représentent 69 % des nouvelles contaminations. De plus, 90 % de la population vit en bordure de mer. Enfin, et c’est vrai, il y a un engagement de tous les acteurs, et nous avons été assez précurseurs sur la diffusion de la Prep.»

Diminution

Les résultats sont là, impressionnants, et ils suscitent un véritable espoir. Au niveau de la France entière, c’est la même tendance, même si la baisse du nombre de nouvelles contaminations est plus faible. En 2018, si près de 6 millions de tests de sérologie VIH ont été réalisés, – nombre en augmentation régulière depuis 2013 –, le taux de positivité a diminué de 13 % en cinq ans ; près de 6 200 personnes ont ainsi découvert leur séropositivité, soit encore une diminution de 7 % par rapport à 2017.

Ce n’est pas rien. Pour autant, les données sont variables. «On assiste à une baisse de 15 % en Ile-de-France, mais parallèlement à une stabilité en Seine-Saint-Denis. Avec, à l’inverse, une hausse de près de 70 % de contaminations chez les gays nés à l’étranger», détaille le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon, à Paris (XXe arrondissement). «Il y a une augmentation aussi en Seine-et-Marne de 36 % de nouveaux cas. Pourquoi ? Sans parler de la région du Centre – Val-de-Loire qui, entre 2010 et 2018, fait face à un doublement de cas. A quoi cela tient ? Est-ce parce que l’on dépiste mieux Ou bien est-ce dû à d’autres facteurs ?» interroge le professeur Pialoux.

De fait, c’est le paradoxe de la situation française. D’un côté des progrès indéniables mais de l’autre un manque de visibilité sur ce qui se passe réellement. Comme s’il manquait un pilote dans l’avion pour porter une cohérence d’ensemble de toute la politique de prévention. Cela se ressent encore plus quand on s’attarde sur les chiffres du dépistage. Il y a donc près de 6 millions de tests, ce qui est beaucoup, mais avec des manques évidents. Santé publique France nous apprend que 42 % des personnes âgées de 18 à 75 ans en France n’ont jamais réalisé de test anti-VIH. Un taux énorme qui pointe l’échec d’un dépistage généralisé, comme cela avait été pourtant recommandé en… 2010. L’idée étant alors que tout le monde, au moins une fois dans sa vie, soit testé, pour mettre au jour l’étendue de l’épidémie cachée. Cela n’a pas été fait. «Il faut banaliser le test, et cela n’est toujours pas le cas», se plaint fortement Gilles Pialoux.

«Gâchis»

D’autres éléments restent inquiétants. Un nombre élevé de contaminations sont découvertes tardivement. Une étude pointe ainsi «que près du tiers des HSH et la moitié des hétérosexuels diagnostiqués pour une infection au VIH en 2018 n’avaient jamais été testés auparavant». Ils sont passés totalement à travers le dépistage. Quant aux HSH à risque, les recommandations sont claires : faire un test tous les trois mois. Dans une étude dite Eras, sur 33 660 HSH séronégatifs, seulement 20 % d’entre eux font ce test trimestriel. Faut-il rappeler qu’un séropositif traité n’est plus contaminant ? D’où l’importance de connaître au plus tôt son statut et d’être traité aussitôt.

Notre dispositif de dépistage est imposant, mais il connaît des trous béants. «C’est du gâchis», insiste Gille Pialoux. «Des villes comme Paris, Londres, San Francisco et Sydney apportent la preuve que la prévention combinée fonctionne et pourrait éliminer le VIH», conclut, dans un éditorial, Valérie Delpech, de la Public Health England. Certes… Mais pour cela, il faudrait au minimum changer de braquet, comme le montre l’exemple de Nice.

source : mediapart

Dans le cadre des débats sur le projet de loi de financements de la sécurité sociale pour 2020, l’Assemblée nationale a adopté lundi soir, un amendement historique sur la transparence sur les prix des médicaments et contributions publiques en recherche et en développement (R&D). Lire le communiqué de l’ONG santé diabète et l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.

Un amendement historique a été adopté ce soir à l’Assemblée nationale, dans le cadre des débats en deuxième lecture sur le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS2020). Cet amendement qui a été déposé trois fois (une fois par le rapporteur général Olivier Véran, par la France Insoumise, et par le groupe La République en Marche) contraint les industriels à dévoiler, au moment de la fixation du prix du médicament, les investissements publics en R&D dont ils ont bénéficié.

Nous nous réjouissons de cette première étape essentielle vers la mise en œuvre de la résolution sur la transparence votée en mai dernier à l’Assemblée Mondiale de la santé. « L’adoption de cet amendement est historique. Elle marque un pas essentiel vers plus de transparence dans les investissements publics en Recherche & Développement, essentiels pour la négociation des prix des médicaments. », indique Stéphane Besançon, de l’ONG Santé Diabète.

Ces amendements sont issus des propositions faites notamment par l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. D’autres amendements allant dans le même sens avaient été proposés par d’autres associations dont le travail a également contribué à cette adoption.

L’adoption de ces amendements est donc l’aboutissement du travail mené depuis des mois par des organisations comme la nôtre. Nous avions adressé une lettre ouverte au gouvernement les 5 et 11 novembre derniers, signée par 80 organisations et personnalités.

Un amendement sur la transparence qui était attendu

Nous nous félicitons que les parlementaires aient enfin soutenu ces amendements pour les faire aboutir, et en premier lieu le rapporteur général Olivier Véran, qui s’y était au départ opposé avant de les soutenir.

Nous regrettons qu’un sous-amendement du gouvernement ait été proposé au dernier moment. Il annonce un décret fixant les modalités de la transparence d’ici janvier 2021 et supprime de la proposition commune de La France insoumise et d’Olivier Véran le fait que les informations fournies soient prises en compte principalement dans la fixation des prix. Les arguments avancés par le gouvernement et le rapporteur ne nous ont pas convaincu-es, mais nous prenons acte de leur engagement : ils ont promis que cette modification n’entraverait pas ce progrès historique.

La transparence est essentielle pour aiguiller les politiques publiques en santé et pour juguler l’explosion du prix des médicaments que nous connaissons dernièrement.

« En dépit de son caractère historique, l’amendement adopté ne prend en compte que les investissements publics en R&D, et non les investissements totaux réalisés par les industriels ou les organisations philanthropiques, comme nous le demandions. Il est par ailleurs limité aux médicaments. Les amendements proposés qui allaient en ce sens, et qui portaient également sur les volumes, prix, marges des intermédiaires, origines et coût de production des principes actifs, ainsi que ceux portant sur les brevets, ont à nouveau tous été rejetés. Le Sénat doit les intégrer ! » précise Jérôme Martin, co-fondateur de l’Observatoire.

« Le Sénat doit désormais aller plus loin en renforçant le texte, en adoptant des amendements afin de doter les institutions publiques d’un vrai outil contraignant pour obtenir cette transparence comme la licence d’office », conclut Pauline Londeix, cofondatrice de l’Observatoire.

source : le point

Sperm Positive souhaite faire comprendre à l’opinion publique que la réduction de la charge virale permet d’éviter toute contagion du VIH, explique « The Telegraph ».

C’est une première mondiale. La Nouvelle-Zélande vient d’inaugurer une banque de sperme uniquement constituée de donneurs séropositifs, relate le journal britannique The Telegraph. Le but ? Casser les clichés entourant les individus porteurs du VIH. L’établissement, baptisé Sperm Positive, s’est lancé en récoltant la semence de trois donneurs dont la charge virale est indétectable. La présence du VIH dans leur sang est en effet tellement faible qu’elle ne peut être décelée par les méthodes classiques de dépistage. Cela ne signifie pas que les trois hommes sont guéris pour autant, mais qu’ils répondent très bien aux traitements et que le virus ne peut être transmis lors d’une relation sexuelle non protégée.

La séropositivité de Damien Rule-Neal, qui fait partie des premiers donneurs, a été diagnostiquée en 1999. Elle est toutefois indétectable depuis 18 ans. Ce Néo-Zélandais, qui a pâti de son statut de séropositif dans sa vie professionnelle comme personnelle, estime que ses compatriotes ne sont pas suffisamment sensibilisés sur le VIH et le fait qu’il n’est pas contagieux lorsque la charge vitale est indétectable. « J’ai beaucoup d’amis séropositifs qui ont désormais des enfants », assure-t-il au quotidien anglais. Damien Rule-Neal ne cache pas son plaisir « de pouvoir aider des couples dans le voyage » vers la parentalité. « Je veux également montrer au monde que la vie ne s’arrête pas après le diagnostic [de la séropositivité] et aider à faire tomber les clichés. »

Éduquer l’opinion

De son côté, la banque assure que ses clients potentiels seront prévenus de la condition de santé des donneurs. New Zealand Aids Foundation, Positive Women Inc and Body Positive, à l’origine de cette initiative, espère ainsi éduquer les Néo-Zélandais sur le sujet de la transmission du virus. Le docteur Mark Thomas, qui travaille au sein d’un service de maladies infectieuses, se réjouit déjà d’avoir constaté un changement dans l’opinion publique. « Je suis très heureux de dire qu’il y a eu des grands changements ces derniers temps dans la compréhension du VIH par le public », explique-t-il. Car « la stigmatisation peut conduire à une prise de médicaments incohérente, à un traitement du VIH beaucoup moins efficace et à un risque de transmission du VIH ».

source : ansm

A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre 2019, le Groupement d’Intérêt Scientifique EPI-PHARE (ANSM-CNAM) actualise les données sur l’utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH par Truvada ou génériques en France jusqu’au 30 juin 2019. Les chiffres illustrent la réelle appropriation de cette stratégie de prévention en France, en particulier parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH). Toutefois, les efforts doivent être poursuivis afin d’assurer la plus grande accessibilité à la PrEP pour toutes les populations concernées en France.

L’ANSM réalise depuis 2017 un suivi de l’évolution de l’utilisation de Truvada ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS).

Les résultats actualisés montrent que la diffusion de la PrEP en France se poursuit et s’intensifie. Ainsi, le nombre de personnes de 15 ans et plus ayant initié un traitement par Truvada® ou générique pour une PrEP depuis 2016 atteint 20 478 au 30 juin 2019, soit le double du chiffre atteint fin juin 2018. La grande majorité (80 à 85%) des utilisateurs renouvellent leur traitement d’un semestre à l’autre, suggérant un bon niveau de maintien de la PrEP après son initiation.

Les utilisateurs de la PrEP sont principalement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), âgés de 37 ans en moyenne, résidant en Ile-de-France ou dans une grande métropole. L’utilisation de la PrEP reste rare dans les DOM-TOM où, par ailleurs, les nouveaux diagnostics de séropositivité sont les plus nombreux.

La PrEP reste au centre de la stratégie de lutte contre le VIH

Conformément aux conditions de prescription actuelles, l’initiation de la PrEP est très majoritairement effectuée à l’hôpital (dans 90% des cas). Il en est de même pour son renouvellement (85% des cas).

L’ANSM rappelle que l’utilisation du Truvada, ou ses génériques, dans la PrEP VIH, s’intègre dans une stratégie de prévention diversifiée de la transmission du VIH par voie sexuelle comprenant également la promotion de l’usage du préservatif, le recours au dépistage régulier du VIH et des autres IST, la connaissance du statut virologique VIH du/des partenaires, le recours au « Treatment as Prevention (TasP) » chez le partenaire séropositif et le recours à la prophylaxie post-exposition (PEP).

L’accès au Truvada dans la PrEP a été possible en France dès janvier 2016 dans le cadre d’une RTU, et depuis le 1er mars 2017, le Truvada bénéficie d’une extension d’AMM dans la PrEP.

source : seronet

Les stratégies actuelles de traitement du VIH permettent de vieillir en contrôlant le virus. La durée de vie des personnes vivant avec le VIH s’allonge au point d’atteindre celle des personnes non infectées. Bien sûr, la durée de vie n’est pas toujours corrélée à la qualité de vie et on peut connaître des difficultés de santé liées au vieillissement lui-même, à l’impact au long cours de l’infection chronique, etc. Cette question fait l’objet de recherches, comme celle conduite sur les conséquences sur les fonctions cognitives d’une infection par le VIH.

La vie avec le VIH a-t-elle sur la durée des conséquences sur les fonctions cognitives ? C’est à cette question qu’a entrepris de répondre le docteur Alain Makinson (Unité « Recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses », CHU de Montpellier, Université de Montpellier, Inserm, IRD) et son équipe. Ils se sont intéressés à la survenue de déficiences neurocognitives (comme une baisse de l’attention, des difficultés à se concentrer, une baisse de la mémoire et des capacités motrices…) chez les personnes vivant avec le VIH dans l’étude ANRS EP58 Hand 55-70 (1). Des réflexions et résultats préliminaires avaient été présentés par le docteur Makinson lors d’une conférence à Biarritz en septembre 2018.

De nouveaux résultats viennent de faire l’objet d’une publication dans la revue Clinical infectious diseases. Les chercheurs-ses décrivent les résultats de leurs observations sur 200 personnes vivant avec le VIH recrutées dans six centres français (Montpellier, Nîmes, Marseille, Cannes, Grenoble, Tours). Les mesures collectées chez ces participants-es ont ensuite été comparées, en utilisant les mêmes méthodes d’évaluation neurocognitives, à celles d’une population témoin composée de 1 000 personnes de même âge, genre et niveau d’éducation issues de la cohorte Constances (2) recrutées en population générale.

Un risque plus élevé quand on vieillit avec le VIH

Les chercheurs-ses ont mis en évidence que chez des personnes vivant avec le VIH, âgées de 55 à 70 ans, le risque de développer des déficiences neurocognitives légères (et dans certains cas, sans symptômes) est accru de 50 %. Grâce aux thérapies antirétrovirales actuelles, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) peuvent contrôler le virus. Cependant, si la mortalité de ces personnes n’est plus majoritairement causée par le VIH et a beaucoup diminué depuis l’avènement de ces thérapies, d’autres risques sont à prendre en compte, avance l’Inserm. Quelques études récentes ont notamment souligné l’augmentation de la prévalence des déficiences neurocognitives (DNC) chez les personnes vivant avec le VIH par rapport aux personnes non-infectées. Cette augmentation est d’autant plus marquée chez les personnes qui ne contrôlent pas le virus. Cependant, ces DNC pourraient également être dues à des facteurs cardiovasculaires ou encore à la survenue de dépression, plus fréquente dans cette population, avancent les chercheurs-ses.

Pour tenter de préciser la nature de l’association entre le fait de vivre avec le VIH et être atteint de déficiences neurocognitives (telles qu’une baisse de l’attention, de la mémoire et des capacités motrices), Alain Makinson et son équipe ont donc étudié les données de 200 personnes vivant avec le VIH, âgées de 55 à 70 ans et contrôlant le VIH, enrôlées entre janvier 2016 et octobre 2017 dans l’étude ANRS EP58 Hand. Chaque personne a été comparée à cinq personnes non exposées au VIH de même âge, genre et niveau d’éducation, appartenant à la cohorte Constances recrutées en population générale. Les méthodes de passage des tests cognitifs et de recueil des données de l’étude étaient identiques dans les deux groupes comparés. Au total, 1 200 personnes ont donc été incluses dans le cadre de cette étude. « Bien que les déficiences observées dans l’étude soient légères ou sans symptôme apparent (c’est-à-dire n’impactant pas ou légèrement les activités de la vie malgré des résultats anormaux aux tests), les personnes vivant avec le VIH étaient plus touchées par la déficience neurocognitive : 35 % contre 24 % pour le groupe contrôle.

Mais un lien de causalité difficile à établir

Le risque de souffrir d’une déficience neurocognitive est donc augmenté de 50 % pour une personne infectée par le VIH, comparée à une personne non infectée, tous critères égaux par ailleurs (âge, genre, niveau d’éducation) », indique le communiqué de l’Inserm. Les auteurs-es parviennent à la même conclusion après prise en compte de plusieurs facteurs de confusion potentiels (consommation d’alcool ou de tabac, activité physique, diabète, hypertension, etc.), y compris en utilisant plusieurs méthodes d’évaluation des tests cognitifs. Malgré ces résultats très solides, un lien de causalité entre le fait de vivre avec le VIH et la survenue de déficience neurocognitive ne peut pas être établi, et plusieurs hypothèses sont possibles. L’une est que l’infection par le VIH et ses traitements causent une inflammation récurrente du cerveau. Une deuxième hypothèse est que les complications associées à l’immunodéficience ont pu impacter la cognition avant la mise sous traitement contre le VIH, mais sans aggravation plus rapide par la suite par rapport à la population générale, indique l’équipe de chercheurs-ses. Enfin, la séropositivité pourrait être associée à d’autres facteurs de risques (consommation de produits notamment) qui sont difficiles à mesurer pleinement dans les deux populations de cette étude. Les chercheurs-ses souhaitent continuer à suivre la même population plus longtemps afin de mieux préciser les causes de déficience neurocognitive dans cette population qui avance en âge et tester l’hypothèse d’un vieillissement cognitif accéléré chez les personnes vivant avec le VIH, d’autant que très peu d’études avec un groupe contrôle sont disponibles. « Tester l’hypothèse de l’inflammation du cerveau en recueillant certains biomarqueurs spécifiques présents dans le sang constitue une autre perspective de l’équipe pour mieux comprendre les mécanismes causant les dommages au cerveau », concluent Alain Makinson et son équipe.

(1) : L’étude ANRS EP58 Hand (HIV-Associated Neurocognitive Disorder) a pour objectif de mesurer la prévalence des troubles neurocognitifs (classification Frascati) dans une population de personnes vivant avec le VIH entre 55 ans et 70 ans et la comparer à celle mesurée en population générale dans la cohorte Constances après appariement sur l’âge, le genre, et le niveau de formation. Son objectif secondaire est d’étudier si l’infection par le VIH est un facteur associé aux troubles neurocognitifs.

(2) : Constances est une cohorte épidémiologique « généraliste » constituée d’un échantillon représentatif de 200 000 adultes âgés de 18 à 69 ans à l’inclusion, consultants des Centres d’examens de santé (CES) de la Sécurité sociale.

source : seronet

Le risque de contracter la tuberculose et le VIH en prison est considérablement plus élevé en raison de facteurs environnementaux, sociaux, culturels, biologiques et relevant des droits fondamentaux, rappelle (28 octobre) l’Onusida dans un communiqué.

« Les personnes incarcérées sont en effet davantage exposées à une contamination au VIH et à d’autres infections à cause de [pratiques exposant à un risque, ndlr] comme le partage d’aiguilles et de seringues utilisées, les rapports sexuels non protégés, les violences sexuelles et le manque d’accès à la prévention complète du VIH ainsi qu’à des services de réduction des risques ». Dans le monde, la prévalence du VIH parmi les personnes en prison est beaucoup plus importante que parmi le reste de la population : elle est en moyenne cinq fois plus élevée parmi les personnes incarcérées par rapport aux adultes vivant en milieu libre. Les populations clés (personnes qui s’injectent des drogues, professionnels-les du sexe et, dans certains pays, personnes trans ou hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) sont généralement surreprésentées parmi la population carcérale. « Même s’il est relativement simple d’entrer en contact avec les personnes dans les prisons, les établissements pénitentiaires dans de nombreux pays n’offrent pas de services de lutte contre le VIH », note l’Onusida. Les rapports nationaux des trois dernières années fournis à l’institution onusienne révèlent que rares étaient les pays à fournir des données programmatiques sur la distribution de préservatifs (32 pays), la thérapie de substitution aux opiacés (24 pays) et les équipements d’injection stérile (trois pays) en prison, mais 74 pays fournissent des données programmatiques sur la thérapie antirétrovirale, et 83 pays indiquent fournir un dépistage du VIH en prison.

source : preventionsida.org

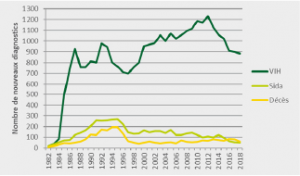

MOINS DE DIAGNOSTICS DE VIH MAIS LE VIH TOUCHE UN PUBLIC PLUS DIVERS

L’utilisation de la PrEP donne un boost à la prévention du VIH

En 2018, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a baissé de 2% par rapport à 2017. Sciensano, l’institut belge de la santé, a enregistré 882 diagnostiques de VIH en 2018, ce qui correspond à une moyenne de 2,4 nouveaux diagnostics par jour. Ces chiffres donnent à penser que l’utilisation de la Prophylaxie pré-exposition ou PrEP (c’est-à-dire le traitement préventif des personnes n’ayant pas de VIH mais qui courent un risque élevé de contamination) contribue d’une manière positive à la prévention du VIH et à la baisse du nombre de cas. Alors que le nombre de diagnostics baisse dans les groupes traditionnellement touchés, apparaissent d’autres groupes dont les programmes de prévention doivent tenir compte.

Le nombre de diagnostics de VIH continue de baisser

Selon Sciensano, en 2018, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH a continué de baisser pour la 5e année consécutive, même si le nombre total de nouveaux diagnostics reste élevé. La Plateforme Prévention Sida réagit positivement mais prudemment aux chiffres et réfléchit également à l’avenir. La prévention combinée est de toute manière la solution. Cette prévention combinée prend plusieurs aspects :

- sensibiliser à l’utilisation du préservatif et de la PrEP ;

- inciter à se faire dépister rapidement après un risque

- traiter immédiatement les personnes ayant le VIH en cas de diagnostic positif (afin que le virus ne puisse plus être transmis).

La combinaison de tous ces éléments fonctionne, comme l’attestent les chiffres.

La Ministre de la Santé publique Maggie De Block: “Le VIH est une affection très grave qui a des conséquences à vie pour le patient. En 2017, j’ai décidé de rembourser l’utilisation préventive des antirétroviraux afin de faire baisser le nombre de nouvelles infections. Et cela semble fonctionner: de moins en moins de personnes attrapent une infection VIH. Ce sont bien entendu de très bonnes nouvelles mais nous n’avons pas encore atteint notre but. Nous devons continuer à investir dans la prévention et dans les traitements afin de faire encore reculer la maladie. »

« Si nous devons nous réjouir de la diminution manifeste du nombre de nouveaux diagnostics de VIH, il est également de notre devoir de continuer à sensibiliser le plus grand nombre aux risques encourus, avec une attention toute particulière pour les publics les plus exposés. Ce travail de prévention doit se poursuivre dans le cadre d’un prochain Plan national VIH ambitieux que j’appelle de mes vœux », ajoute Barbara Trachte, ministre bruxelloise en charge de la Promotion de la Santé à la COCOF.

Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé ajoute : « Les derniers chiffres de diagnostic du VIH sont encourageants car ils indiquent une nouvelle diminution du nombre de cas détectés par jour en Belgique. Ces résultats sont le fruit du travail mené par l’ensemble des opérateurs de terrain soutenu par les pouvoirs publics. Ceci étant, nous devons maintenir le cap pour, à terme, endiguer cette maladie qui frappe encore trop aujourd’hui. En Wallonie, l’action se poursuit. Cette année, près d’1.500.000 euros ont été dégagés pour lutter contre le VIH et soutenir les personnes atteintes de ce virus. Il est par ailleurs important de continuer à articuler les multiples actions de préventionavec les projets de sensibilisation, à travers l’EVRAS notamment. Enfin, le plan national VIH initié par Laurette Onkelinx et qui arrive à son terme cette année, doit être reconduit avec des ambitions actualisées. A cet égard, le Plan Promotion et Prévention Santé en Wallonie Horizon 2030 définit déjà les objectifs de notre région en la matière ».

L’utilisation de la PrEP est une valeur ajoutée dans la prévention du VIH

La PrEP, la pilule de prévention du VIH, complète l’offre de prévention en Belgique. “La PrEP contribue à la réduction du nombre de diagnostics en renforçant l’effet des autres moyens de prévention du VIH. L’utilisation du préservatif, des testsréguliers, un traitement précoce après diagnostic pour tous les patients infectés et des campagnes ciblées restent de la plus grande importance. La diminution du nombre de diagnostics chez les hommes belges ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes est le résultat d’efforts consentis depuis des années en matière de prévention combinée et la PrEP représente un boost supplémentaire pour cette prévention », complète André Sasse, Scientifique chez Sciensano.

Entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2018, 2.412 personnes ont commencé pour la première fois un traitement PrEP. Quelque 100 nouvelles personnes commençant ce traitement sont venues s’ajouter chaque mois. 99% étaient des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.