Source : Jeune Afrique

Il y a quarante ans cette année, les premiers cas de sida étaient identifiés. Depuis, les traitements ont fait de grands progrès et l’objectif est d’en finir avec cette maladie à l’horizon 2030. Mais la pandémie de Covid-19 remet en cause cette ambition.

À mesure que les vaccinations contre le Covid-19 s’intensifient à travers l’Europe et l’Amérique du Nord, de nombreuses personnes enlacent à nouveau leurs proches, les restaurants et les plages rouvrent et nous retrouvons un sentiment de normalité dans de nombreux pays. Dans la plupart des pays riches, la perspective de mettre un terme au Covid-19 en tant que menace de santé publique se profile. Pourtant, la pandémie continue d’avoir des effets dévastateurs dans de nombreux pays et communautés parmi les plus pauvres au monde. Dans le combat qui vise à mettre un terme aux maladies, les inégalités sont souvent le principal obstacle.

Nous avons déjà été dans cette situation auparavant, face à la plus meurtrière et la plus récente des pandémies : le VIH. Il y a quarante ans cette année, les premiers cas de sida étaient déclarés. Depuis, plus de 77 millions de personnes ont été infectées par le virus et plus de 34 millions de personnes ont succombé à des maladies associées au sida à travers le monde. Aujourd’hui, le VIH, qui continue de tuer près de 700 000 personnes chaque année, est une maladie qui frappe surtout les personnes les plus marginalisées.

Investissements ambitieux

Cela aurait pu être bien pire. Il y a vingt ans, à la suite de campagnes régulières menées par des activistes, la communauté internationale s’est rassemblée, déterminée à rendre les services de traitement, de prévention et de prise en charge du VIH accessibles à tous, et plus seulement aux personnes les plus riches.

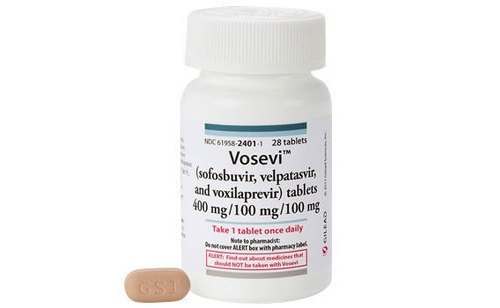

En 1996, l’ONUSIDA, qui célèbre aujourd’hui ses 25 ans, a été créée afin de coordonner une riposte mondiale solide au VIH et au sida. Au cours de la même année, les personnes vivant dans les pays riches ont pu avoir accès au traitement antirétroviral hautement actif contre le VIH. Le prix de ce traitement vital – qui ne coûte aujourd’hui plus que 66 dollars par an – s’élevait à près de 10 000 dollars pour une année.

Alors que les médicaments sauvaient des vies et revitalisaient les communautés des pays riches, les personnes vivant dans des pays plus pauvres continuaient de mourir du sida.

En juin 2001 – l’Assemblée générale des Nations unies a tenu la première session extraordinaire consacrée au VIH et au sida. La réunion a été une étape majeure, qui a dynamisé une riposte mondiale plus soutenue au VIH. Elle a appelé à la création du Fonds mondial, qui célèbre cette année son 20e anniversaire. En 2003, le président des États-Unis, George W. Bush, a créé le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (Pepfar), avec l’objectif de riposter au VIH dans les pays les plus pauvres.

« EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE, LE RISQUE DE CONTRACTER LE VIH EST PLUS DE DEUX FOIS SUPÉRIEUR POUR LES JEUNES FEMMES QUE LES JEUNES HOMMES »

Ensemble, le Fonds mondial et le Pepfar, avec le soutien de l’ONUSIDA et d’autres partenaires, ont entraîné des investissements ambitieux et solides afin d’élargir l’accès aux services de traitement, de prévention et de prise en charge du VIH. L’impact a été rapide : les décès liés au sida ont atteint des sommets en 2004 puis ont commencé à diminuer nettement, ce qui a été un point tournant dans la lutte contre le virus.

Inégalités

Cependant, aujourd’hui encore, les inégalités persistent. En Afrique subsaharienne, le risque de contracter le VIH est plus de deux fois supérieur pour les adolescentes et les jeunes femmes que pour les adolescents et les jeunes hommes. Les populations clés comme les hommes homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes transgenres, les consommateurs et consommatrices de drogues injectables, les personnes incarcérées et leurs partenaires continuent d’être touchées de manière disproportionnée par le VIH. Par exemple, les femmes transgenres courent 49 fois plus de risques de contracter le VIH que les autres adultes en âge de procréer.

Le rejet social et la discrimination, la marginalisation et la criminalisation des communautés, ainsi qu’un accès insuffisant à la santé, à l’éducation et à d’autres services essentiels nous ont fait dévier de la trajectoire qui vise à en finir avec le sida d’ici à 2030. Le Covid-19 a lui aussi interrompu les progrès réalisés. Dans une étude récente menée par le Fonds mondial dans plus de 30 pays, le dépistage du VIH a chuté de 41 % dans l’ensemble des établissements de santé interrogés.

Même avant le Covid-19, nous n’étions pas sur la bonne voie pour atteindre ces cibles mondiales en 2020, convenues dans la Déclaration politique des Nations Unies sur le VIH en 2016. Avec les interruptions des systèmes de santé et de la prestation des services de lutte contre le VIH dues au Covid-19, nous sommes désormais confrontés à une triste réalité : celle de perdre certains des gains durement acquis au cours des vingt dernières années.

Investir davantage

Le coût humain de ces cibles manquées a été tragique : près de 690 000 personnes sont mortes des suites du sida en 2020 et nous avons constaté 1,5 million de nouvelles infections au VIH – soit trois fois la cible que le monde avait établie en 2016, dans sa volonté de se mettre sur les rails pour en finir avec le sida en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030.

« DES INVESTISSEMENTS INSUFFISANTS AUJOURD’HUI MÈNENT À DES COÛTS PLUS ÉLEVÉS À L’AVENIR, ET DAVANTAGE DE DÉCÈS QUI AURAIENT PU ÊTRE PRÉVENUS »

Nous avons été confrontés à des défis de taille dans le passé. Nous savons que si nous pouvons réaliser des investissements plus judicieux en nous attaquant aux inégalités qui alimentent les nouvelles infections au VIH et empêchent les personnes d’avoir accès aux services de santé, nous pouvons regagner le terrain perdu et accélérer les avancées. Nous devons investir davantage : les investissements en faveur de la lutte contre le VIH ces dernières années ont été bien moins élevés que ce qui est nécessaire pour mettre un terme à l’épidémie de sida d’ici à 2030. Des investissements insuffisants aujourd’hui mènent à des coûts plus élevés à l’avenir, et davantage de décès qui auraient pu être prévenus.

Par-dessus tout, nous devons prendre des mesures urgentes pour en finir avec les inégalités qui alimentent le VIH. Nous pouvons faire cela en garantissant un accès rapide aux meilleures connaissances scientifiques pour tous, en supprimant les lois discriminatoires qui laissent des personnes pour compte en raison de leurs identités de genre ou de leur orientation sexuelle, et en modifiant les politiques qui accentuent les inégalités structurelles et sociales actuelles.

Afin d’y parvenir, nous pouvons nous inspirer du courage et de la détermination de celles et ceux qui se sont battus pour un accès équitable aux services de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH il y a vingt ans. Pour nous remettre sur les rails et en finir avec le sida en tant que menace de santé publique une bonne fois pour toutes, nous aurons besoin de financements accrus et de meilleures connaissances scientifiques. Mais, par-dessus tout, nous aurons besoin d’un engagement à toute épreuve pour combattre les inégalités qui alimentent l’épidémie. C’est un défi que nous pouvons et que nous devons relever.