source : Le Monde

Le conseil scientifique sur le Covid19 a transmis à l’exécutif, lundi 20 avril, son avis sur la sortie pro

gressive du confinement, avis qui aura attendu cinq jours pour être mis en ligne sur le site du ministère de la santé. Président de ce conseil, JeanFrançois Delfraissy revient sur les conditions indispensables à la levée graduelle de ce dispositif contraignant et sur la mise en œuvre opérationnelle du déconfinement pour les deux mois qui suivront.

Où en sera l’épidémie en France à la fin du confine ment ?

Notre sixième avis rappelle ce qui a été obtenu avec le confine ment : la nonsaturation des ser vices de réanimation et une nette diminution du nombre moyen de personnes contaminées à partir d’un même cas infecté. Mais cela doit être clairement dit : le virus circulera encore début mai et l’immunité de la population res tera relativement faible au début du déconfinement.

Le nombre de contaminations à l’issue du confinement devrait être de 2000 à 3000 par jour, quand on en comptait entre 60 000 et 80 000 au plus fort de l’épidémie. Avec ce niveau plus ré duit, nous pouvons déployer une stratégie de repérage des person nes contagieuses.

Les « prérequis » au déconfine ment listés par le conseil né cessitent d’importants moyens humains et techniques. La France estelle en mesure de les mobiliser ?

L’identification rapide des cas et de leurs contacts nécessite d’im portantes capacités diagnosti ques avec les tests RT PCR [qui dé tectent le matériel génétique du vi rus]. Nous partons avec une capa cité de 100 000 à 150 000 tests par jour. C’est le minimum pour dé pister sur l’ensemble du territoire les 2 000 à 3 000 nouveaux cas quotidiens. Sans compter les per sonnes asymptomatiques, qui re présentent environ 20 % des por teurs du virus. Nous devons tester très largement les personnes qui ont le moindre symptôme évoca teur. Il faut écouter les gens et, dans le doute, les tester.

Vous préconisez que les tests diagnostiques soient effectués sur prescription médicale…

Oui, dans un premier temps, pour éviter un appel d’air, mais cela peut évoluer. Beaucoup de gens veulent se faire tester parce qu’ils sont inquiets. Une grande société comme Veolia veut offrir un test le 11 mai à tous ses salariés. Si l’ensemble des grands groupes en faisaient autant, cela condui rait à une large utilisation de tests qui ne servent à rien en popula tion générale – il faudrait les re faire chaque semaine – et pas as sez de tests pour les patients ayant des symptômes, qui sont des sources de dissémination.

Une fois qu’on a identifié

des cas, comment voyezvous le dispositif de traçage des contacts ?

Il nécessite des équipes dédiées pour identifier les contacts en interrogeant les cas identifiés. On a souvent présenté à tort cette opé ration en Corée du Sud comme reposant sur le tout numérique. Elle impliquait aussi une brigade mobile de 20 000 membres.

Comment monter une telle bri gade en deux semaines en France ? Toute une série d’acteurs qui ont joué un rôle limité jus qu’ici doivent être utilisés. Vu la taille de notre pays, il faut tabler sur environ 30 000 personnes : des médecins généralistes, des soignants, des membres du mi lieu associatif, les services sanitai res des mairies… Sans cela, cela ne marchera pas.

L’avis évoque « un choix per sonnel éclairé » pour les per sonnes les plus à risque. Mais ces décisions individuelles ont un impact collectif. Comment parvenir à un équilibre ?

C’est une petite musique qui court dans l’ensemble de cet avis : s’appuyer sur la responsabilité in dividuelle et citoyenne des per sonnes, sans imposer de mesures pour cette première sortie du con finement. Les personnes à risque comme les personnes dépistées prendront une décision informée d’accepter ou non ce qui leur est conseillé : un confinement volon taire, une quarantaine.

Un âge élevé ou des pathologies multiples constituent un risque pour les patients. En réanimation, 82 % des décès touchent des per sonnes de plus de 70 ans. Ils ne sont pas plus contaminants que les autres. Des grandsparents veulent revoir leurs petitsen fants. C’est à eux de décider s’ils veulent prendre un risque. Cela dit, l’avis porte sur les deux pre

Le président du conseil scientifique, JeanFrancois Delfraissy, à Paris, le 26 avril. JOEL SAGET/AFP

miers mois. Cette attitude libérale pourrait évoluer en cas de reprise de l’épidémie.

Pourquoi la question de la réouverture des écoles estelle difficile à trancher ?

Il y a un enjeu de santé publique mais aussi des enjeux sociétaux : des mamans et des papas qui doi vent retourner travailler, des ris ques de maltraitance. C’est une dé cision politique. Cela dit, les en fants sont moins contagieux et, à l’exception du lycée de Crépyen Valois (Oise), il n’y a pas de publi cation signalant une école comme point de départ épidémique.

Les modèles montrent que la contribution de la fermeture des écoles à la baisse globale de la cir culation du virus n’est pas ma jeure. Nous détaillons les moda lités possibles du retour à l’école dans une note intitulée « En fants, écoles et environnement familial ».

Selon vous, les enjeux du déconfinement ontils été clairement exposés à l’opinion publique ?

Aujourd’hui, notre ennemi est invisible jusqu’à ce qu’un proche soit touché. Les tests le rendront davantage visible. C’est ce qu’ont très bien fait les Allemands. Il faut de la transparence, faire com prendre une certaine forme de complexité, de doute et d’hésita tion. Soit on revient au type de dé cision très verticale, du sommet vers la base, qui a prévalu lors de la mise en place du confinement, soit comme dans notre avis, on est beaucoup plus nuancé. Le ci toyen doit s’en emparer.

Il ne sera pas facile d’obtenir l’adhésion de la population dans la durée…

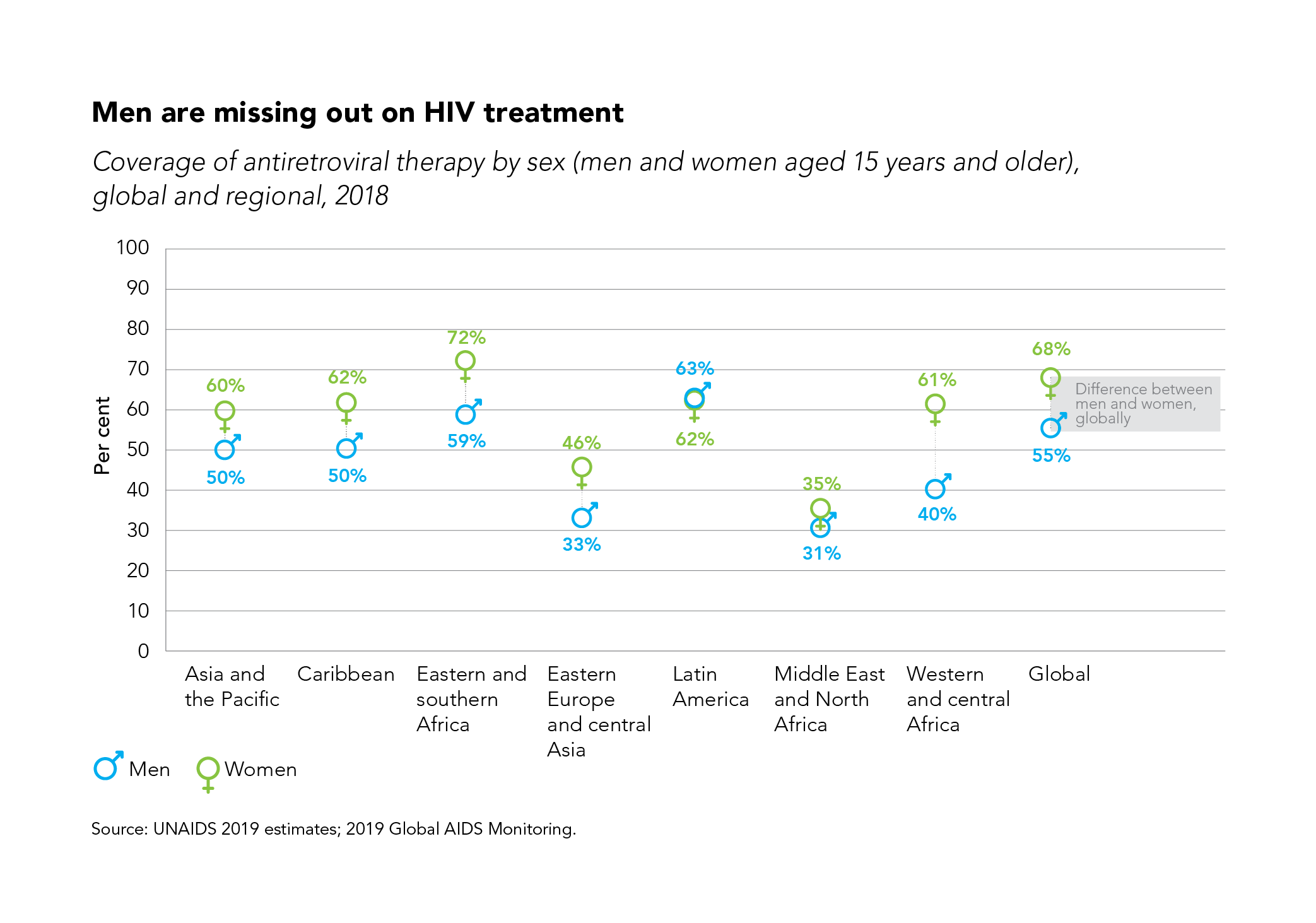

Une fois qu’un test est positif ou négatif, nous pouvons prendre toutes les décisions du monde, nous sommes dans la situation du médecin face à son patient. Il lui annonce un diagnostic et lui prescrit un traitement. Encore fautil que le patient l’accepte. Même dans des maladies graves comme le cancer ou le VIH, le taux d’observance ne dépasse pas 70 %. Pour un résultat efficace, il faut une adhésion.

Le virus circulera encore début mai et l’immunité

de la population restera faible au début

du déconfinement

C’est pour cela qu’au nom du conseil scientifique j’ai écrit, mi avril, à l’Elysée et à Matignon pour demander la mise sur pied d’un comité de liaison citoyen qui se rait associé à l’équipe qui pilote le déconfinement. Ce dialogue bé néficiera des propositions de la société civile, dont le retour nous aidera à comprendre comment se passe l’après11 mai.

Pourquoi n’avezvous pas re tenu le principe d’une stratégie régionale de déconfinement ?

Nous y avons travaillé, du fait que les niveaux de circulation vi rale diffèrent, avant d’abandon

ner cette fausse bonne idée. Même l’Allemagne avec ses Län der a décidé de ne pas trop entrer dans une stratégie régionale. Il y aura des déplacements de foule difficiles à maîtriser.

Environ 1,3 million d’habitants d’IledeFrance, qui ont quitté la région avant le confinement, vont y revenir. Des retraités vont partir dans l’autre sens. A l’inté rieur de grandes régions, il aurait fallu des exceptions pour les gran des villes.

Dans ces conditions, les grands chasséscroisés d’été sontils envisageables en 2020 ?

Il faudra qu’il y ait des vacances, mais les vacances de 2020 seront différentes et plus contraintes que d’habitude, avec moins de dé parts à l’étranger. Peuton avoir une stratégie de distanciation so ciale sur des zones de grandes concentrations entre le 20 juillet etle20août?Jenesaispascequi se passera audelà de deux mois après le déconfinement.