« Le Covid-19 qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis un siècle. » La phrase d’Emmanuel Macron, prononcée le 12 mars dernier, a suscité de nombreux remous parmi les militants-es de la lutte contre le VIH/sida. L’affirmation est plus que maladroite, car elle semble établir une hiérarchie des pandémies et de leurs victimes. Elle traduit en tous les cas la rapidité avec laquelle la mémoire des épidémies s’efface. Outre le sida, plusieurs voix se sont d’ailleurs faites entendre pour rappeler des précédents pas si lointains, mais totalement occultés, comme la grippe de « Hong-Kong » à la fin des années 1960.

La pandémie du Covid-19 est singulière par de nombreux aspects. Elle est spectaculaire par son ampleur mondiale, par sa médiatisation, mais aussi par la somme d’incertitudes qu’elle véhicule. Si le manque de recul incite à la modestie et à la prudence dans les analyses « à chaud », on peut imaginer sans peine que ses conséquences sociales et politiques seront majeures. Mais pour singulière qu’elle apparaisse, cette épidémie n’échappe pas au travail de comparaison et de mise en perspective, opérations indispensables pour tenter d’en prendre la mesure.

Dans ce cadre, et malgré des limites évidentes — tant le mode de transmission, l’ampleur de la diffusion ou le profil des populations gravement atteintes diffèrent très largement — les comparaisons avec la pandémie de VIH/sida sont fréquentes. Elles sont tentantes tant les stratégies de santé publique mises en œuvre (ou envisagées) et leur vocabulaire se ressemblent : mesures de prévention et de précaution, dépistage, traitement, réduction de la charge virale, etc. Ces comparaisons trouvent d’autant plus d’écho que certains des acteurs-rices de premier plan de la lutte contre le coronavirus sont directement issus du monde du VIH. Citons notamment Jean-François Delfraissy, Yazdan Yazdanpanah et Laetitia Atlani-Duault (au sein du « comité scientifique »), ou encore Françoise Barré-Sinoussi (présidente du « Comité analyse recherche expertise »), sans oublier les responsables et les personnels des services de maladies infectieuses des hôpitaux, en première ligne dans la prise en charge des patients-es (entre autres Gilles Pialoux, Eric Caumes ou Karine Lacombe). Mais ces transferts de savoir-faire de la lutte contre le sida sont aussi visibles à, travers les discours critiques de la gestion de l’épidémie, à l’image de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, animé par d’anciens activistes d’Act Up-Paris (1). L’expérience de la mobilisation face à une autre épidémie de grande ampleur est d’ailleurs régulièrement mise en avant par ces différents acteurs.

La lutte contre le sida est par ailleurs porteuse d’enseignements utiles, comme l’a bien souligné Françoise Barré-Sinoussi dans son interview au Monde du 24 mars. Dressant un parallèle avec les années 1980, elle pointe avec justesse la répétition des mêmes phénomènes de fausses nouvelles et d’emballements médiatiques, en particulier autour de l’attente d’une solution thérapeutique ou d’un vaccin, sur fond d’impuissance médicale. D’autres traits communs se dessinent. On pense, par exemple, à la nécessité pour nos sociétés de penser brutalement et collectivement le deuil et à la perte des êtres chers et d’inventer des rituels nouveaux par temps de crise sanitaire. On pense également à la bataille de la publicisation des chiffres, le décompte des diagnostics positifs et des morts devenant l’un des marqueurs clé de l’efficacité ou de l’échec des politiques de santé publique. Enfin, pour le Covid-19 comme pour le VIH, l’épidémie agit comme un révélateur puissant des inégalités sociales systémiques ou de l’absence de scrupules de l’industrie pharmaceutique.

Les dernières semaines soulignent trois autres leçons politiques des années sida, peut-être moins évidentes a priori.

Un risque venu « d’ailleurs »

La première concerne un enjeu pourtant central depuis le mois de janvier : la désignation de boucs-émissaires. Rien de surprenant à cela, on peut même parler là d’une réaction sociale très banale face à l’incertitude et au danger. Ce processus se manifeste de différentes manières. Par l’attribution de la responsabilité de la diffusion du virus à certaines populations d’abord : on l’a vu, les premiers échos de l’épidémie de Covid-19 en Chine ont servi de prétexte à de multiples réactions de racisme anti-asiatiques. La persévérance de Donald Trump à parler de « virus chinois » en demeure une expression flagrante (et affligeante). Des réactions souvent accompagnées d’un mépris culturel, stigmatisant, par exemple, la promiscuité homme/animal sur les marchés chinois. Renvoyer le virus à une menace venue d’ailleurs, ou à des pratiques perçues comme déviantes, est un classique des temps d’épidémie. Dans les premières années du sida, cet « ailleurs » a été géographique et moral : la maladie était vue comme venant des États-Unis et plus généralement des grandes villes, aux mœurs présumées « dissolues ». Mais ce processus a aussi consisté à désigner des catégories de la population accusées de propager le VIH dans la société, entrainant la stigmatisation de plusieurs communautés. Constater ces mécanismes de mise à l’index ne revient pas à les valider. Il s’agit surtout de les comprendre pour mieux y répondre. L’expérience du sida nous enseigne ainsi que ces réactions d’attribution de la responsabilité constituent des freins à l’adoption de mesures de précaution : puisque c’est le « virus des autres », à quoi bon s’en protéger ?

Une logique des « bons » et des « mauvais » comportements

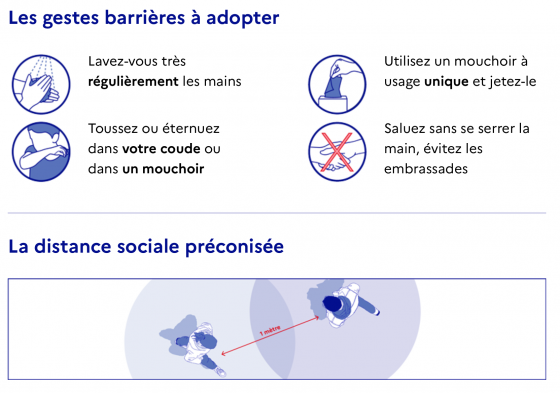

La recherche de boucs-émissaires prend d’autres formes lorsque l’épidémie est là. Début mars, les mesures de précaution ont commencé à être publicisées en France. La « distanciation sociale » est apparue dans notre vie quotidienne sous la forme de recommandations simples : ne plus se faire la bise, ne plus se serrer la main, se laver les mains régulièrement, puis progressivement limiter les contacts — le confinement en étant l’expression la plus radicale. Très vite, des personnes et des groupes de personnes ont été accusés de ne pas appliquer correctement ou de transgresser ces recommandations. Un exemple parmi d’autres : durant la première semaine de confinement, les adeptes de la course à pied sont ainsi devenus les cibles de tous les reproches. Avec des arguments souvent moins sanitaires que moraux : pratiqué seul, le jogging présente en effet moins de risque pour le COVID-19 que d’aller faire ses courses au supermarché ! Mais en quelques jours, ces individus se sont retrouvés sous les feux de la critique, tour à tour dévalorisés (« sportifs du dimanche »), traités d’« irresponsables » ou d’« inconscients ». Au fond, à l’heure de la mobilisation générale contre le Covid-19, les joggeurs sont devenus l’archétype des « jouisseurs » individualistes, indifférents à la mobilisation collective face à la crise sanitaire.

La désignation d’individus ou de comportements « irresponsables » constitue une figure classique de la construction collective des discours de prévention. Ce mécanisme permet de tracer une frontière entre « bonnes » et « mauvaises » pratiques face au risque d’infection. Ce faisant, au-delà de l’enjeu sanitaire, s’y affirment des manières de faire société dans un contexte d’incertitude. Face au risque de transmission du VIH, les discours de prévention et de promotion du préservatif se sont largement appuyés sur ce procédé. Avec un écueil majeur, régulièrement fois pointé par les sciences sociales : la focalisation sur les pratiques individuelles occulte les conditions sociales de la prévention. Or l’expérience démontre que des pratiques considérées comme « inadaptées » du point de vue de la santé publique sont souvent parfaitement explicables si l’on prend en compte le contexte dans lequel elles interviennent.

Dans le cas du Covid-19, les contempteurs-rices du jogging se sont rarement interrogés sur les raisons qui poussent certains à courir : le besoin d’échapper à un logement exigu, la compensation d’une pratique sportive habituelle ou encore le besoin physiologique et psychologique de se dépenser. Ces différentes dimensions du rapport à l’espace et au corps sont socialement déterminées, et mériteraient d’être mieux comprises plutôt que traitées avec mépris. On pourrait évidemment poursuivre le raisonnement avec le traitement médiatique de la présupposée « mauvaise » application du confinement dans certains quartiers populaires. Dans ce cadre, mieux comprendre les réalités vécues permettrait d’adapter les mesures et de réduire les risques sanitaires avec (et non pas contre) les premiers concernés. Une voie qui s’oppose radicalement à la logique punitive, qu’elle prenne la forme d’amende ou d’incarcération. La lutte contre le sida a amplement démontré que la criminalisation des comportements est nuisible à la santé publique.

Une opportunité de réinventer la santé communautaire

L’épidémie de Covid-19 met à nu de manière brutale l’état des systèmes de santé des pays développés, fragilisés par des décennies de « réformes » néolibérales. L’« après » crise impliquera des débats et des décisions autour des orientations fondamentales de nos sociétés et de la définition de la santé comme notre bien commun. Ce contexte offre l’opportunité de repenser la place des usagers dans notre système de santé. Outre la question fondamentale de l’investissement de fonds publics vers les soins, la crise actuelle met, en effet, en évidence la nécessité d’une approche bottom-up, plus attentive aux besoins des populations. Dans ce cadre, l’héritage de la lutte contre le sida peut là aussi être éclairant, autour de la notion de santé communautaire. Si le terme « communauté » a mauvaise presse en France, il part ici d’un constat d’un constat simple : on gagne à envisager l’ancrage local de la santé, au niveau du voisinage, du quartier, du lieu de travail ou d’un environnement social et culturel partagé. Cela peut se traduire très concrètement : au cours des dernières semaines, on a, par exemple, redécouvert collectivement la nécessité de parler à ses voisins ou à ses proches pour identifier leurs besoins d’aide, en termes d’isolement social, d’accès à l’alimentation, aux soins, aux médicaments, etc. On peut déployer le même modèle à l’échelle d’enjeux ou d’identités communes, la mobilisation des communautés LGBT+ le démontre. Cette attention au « proche », à ceux et celles qui partagent notre réalité quotidienne, est au fondement même de la santé communautaire. C’est un modèle d’intervention et d’action qui valorise la connaissance fine des environnements de vie, pour mieux élaborer des réponses de santé adaptées et proportionnées, sans se substituer aux compétences des professionnel-le-s de santé, ni perdre de vue les enjeux systémiques.

Re-financer massivement l’hôpital et le système de santé est une nécessité impérieuse, que cette crise sanitaire souligne cruellement. Mais cette revendication ne s’oppose pas à un examen critique des modèles dominants, souvent très médicalo-centrés. C’est au contraire la condition pour refonder une approche pragmatique, inclusive et démocratique de la prévention, du dépistage et des soins. Les acteurs et actrices de la lutte contre le sida auront assurément un rôle à y jouer !Au terme de ces trois « leçons », rapidement brossées ici, il est difficile de proposer une conclusion. Il s’agit plutôt d’une étape de réflexion, à poursuivre avec d’autres.