Source : vih.org

Au printemps 2018, des cas d’intoxication au GBL, un solvant industriel transformé en GHB une fois ingéré, ont fait les gros titres de la presse. Pouvoirs publics et professionnels du milieu de la nuit redoutaient une hécatombe, qui ne s’est finalement pas produite. Après un détour par l’histoire des usages de ce produit, retour sur la mobilisation qui a accompagné cette série d’accidents.

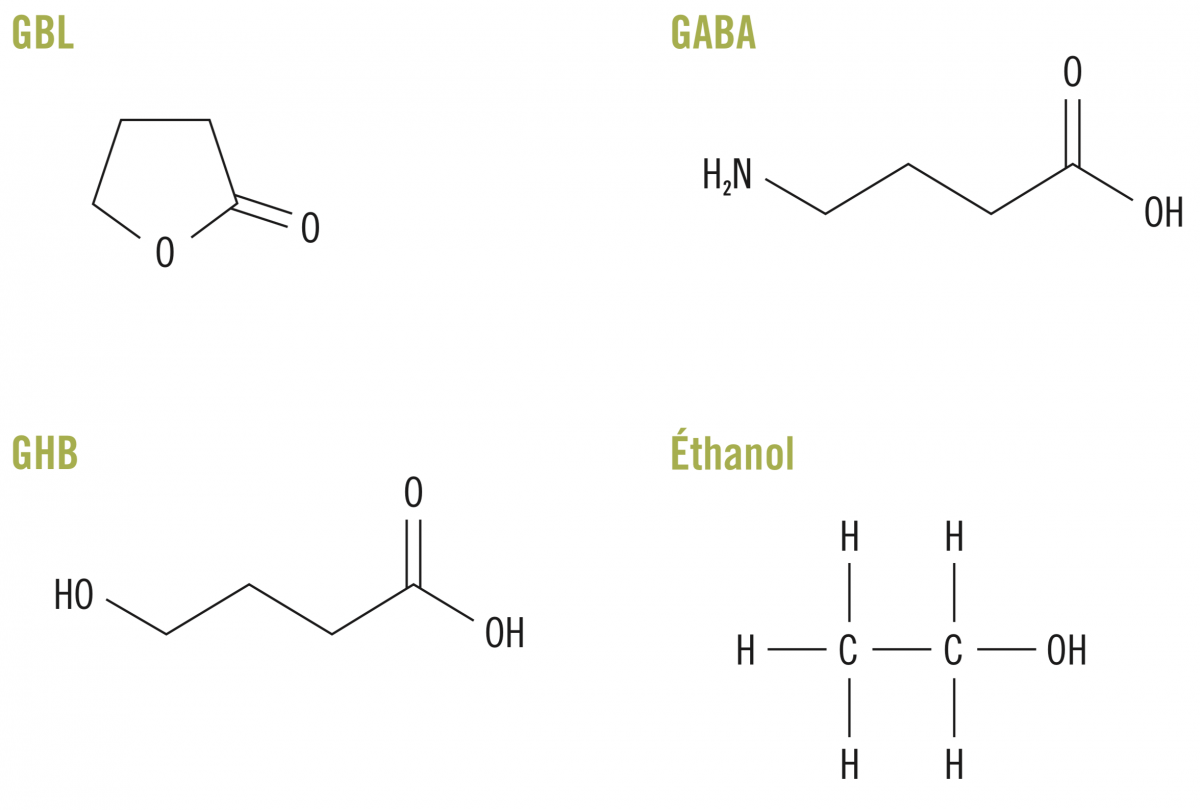

L’histoire du GHB (gamma-hydroxybutyrate) débute dans les années 1960 lorsque Henri Laborit synthétise cette substance présente naturellement dans le corps humain. Sa structure chimique est proche du neurotransmetteur GABA et de l’alcool. La molécule trouve de nombreuses applications médicales: comme anesthésiant, dans le traitement de troubles du sommeil (insomnie, épisode de cataplexie chez des patients atteints de narcolepsie) ou de l’alcoolisme. Dans les années 1980, les premiers usages hors cadre thérapeutique apparaissent au sein de certains milieux sportifs, et plus particulièrement chez les «bodybuilders», car le GHB stimule la libération de l’hormone de croissance.

Du mythe de la «drogue du viol»…

Alors qu’au cours des années 1990, le GHB se fait de plus en plus rare dans le monde du culturisme, son usage récréatif se développe dans certains milieux festifs. Pourtant, c’est comme «drogue du viol» que la molécule se fait connaître du grand public. La médiatisation intense de quelques cas de soumission chimique suivis de viols ou de décès amène les responsables politiques à interdire le produit dans la plupart des pays occidentaux. Aux États-Unis, la mort d’une jeune femme de 16 ans ayant ingéré du GHB à son insu va jouer un rôle central dans l’interdiction de l’usage du produit hors cadre médical en 2000. De même, plusieurs cas de soumission chimique d’hommes sur des femmes, suivis de viol, entraîneront l’interdiction du produit en GrandeBretagne en 2003. Symptôme de la préoccupation qui entoure le produit à cette époque, des discothèques, en Angleterre et en France (où le produit est interdit en 1999) vendent leurs boissons dans des verres à couvercle pour éviter les consommations non-intentionnelle de GHB.

Si le statut de «drogue du viol» donné au GHB par les médias et certains responsables politiques oriente durablement les représentations sociales à l’égard de la substance, et ce jusqu’à aujourd’hui, il relève en réalité davantage du mythe que de la réalité. D’abord, parce que les cas de soumission chimique où le GHB est impliqué sont infiniment peu nombreux, en comparaison d’autres substances comme l’alcool ou les benzodiazépines. Ensuite, parce que, dès les années 1990, l’immense majorité des consommateurs ne l’utilise pas à des fins criminelles, mais récréatives.

… À la réalité des usages récréatifs

Le dispositif TREND observe les usages de drogue en contexte festif depuis près de vingt ans. Ses investigations montrent qu’en France, au début des années 2000, le GHB est consommé presque exclusivement au sein du milieu festif gay parisien. La population concernée serait réduite et appartiendrait à des catégories socioprofessionnelles plutôt élevées. Les motivations à l’usage varient en fonction du contexte. Dans le cadre festif (bars et clubs gays), les consommateurs recherchent des effets similaires à ceux de l’ecstasy (d’où le nom «d’ecstasy liquide» donné au produit dans les années 2000): excitation et euphorie, fort sentiment d’empathie. En contexte sexuel (lieux privés, backrooms, saunas), les témoignages d’usagers mettent en avant l’amplification des sensations tactiles, l’augmentation du plaisir et de l’endurance.

Une étude quantitative menée en 2009 confirme la prévalence du produit chez des fêtards présentant un profil spécifique, semblable à celui observé par les enquêtes qualitatives évoquées précédemment. Le consommateur typique est un homme (82,9 % des usagers interrogés) jeune (54,9 % ont moins de 25 ans), homosexuel (57,3 % des consommateurs quelle que soit la fréquence d’usage, et 73,3 % des usagers fréquents ou réguliers se déclaraient gay). Cette enquête pointe en outre la fréquence des effets indésirables (vomissements, malaises, coma), expérimentés par 79 % des usagers, notamment les plus jeunes (61,9 % des usagers de moins de 25 ans déclarent avoir déjà présenté des effets secondaires contre seulement 6,3 % des plus de 35 ans). Les auteurs de l’enquête font l’hypothèse que la fréquence des effets secondaires est liée à la méconnaissance des dosages et aux associations du produit avec d’autres substances, notamment l’alcool (plus fréquentes chez les jeunes).

Diffusion des usages et augmentation des surdoses sous GBL / GHB

Les enquêtes qualitatives décrivent également la fréquence élevée des malaises et des comas, devenus «habituels» dans certains clubs gays parisiens à la fin des années 2000, à tel point que ces établissements aménagent des lieux isolés où les usagers attendent le réveil. L’augmentation des comas conduit également à l’annulation de soirées dans le milieu du clubbing homosexuel. La communauté festive gay et notamment les organisateurs d’évènements se mobilisent avec la mise en place de campagnes de prévention en 2009, centrées sur le slogan «le GHB tue la fête». Moins tolérés, les «excès» découlant de l’usage du produit (comas ou comportements trop sexuellement désinhibés) perdent de leur visibilité. Les usages se banalisent toutefois en contexte privé, au cours des sex parties, où le produit occupe une place importante dans la palette des substances consommées.

Alors qu’à Paris le GHB se cantonne principalement à un cercle restreint d’initiés du milieu festif gay, dans les grandes villes de province comme Bordeaux, Lille, Toulouse ou Marseille, il est expérimenté par de jeunes «fêtards». La consommation n’est plus nécessairement associée à l’intentionnalité sexuelle, comme dans l’espace festif gay, mais constitue une alternative moins onéreuse que l’alcool pour des effets proches (baisse des inhibitions et accroissement de la sociabilité). La forte médiatisation de quelques cas de comas par de jeunes fêtards et le registre dramatique employé par les journalistes attirent l’attention sur le produit.

Ces surdoses sont liées à deux facteurs. Le premier correspond à l’association du GHB avec d’autres substances, notamment l’alcool, qui potentialisent considérablement les effets du produit. En agissant sur les mêmes récepteurs du système nerveux, l’alcool diminue la capacité de tolérance et accroît ainsi fortement les risques de comas et de décès. Une étude de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) confirme d’ailleurs l’augmentation des cas de surdose dans les pays de l’Union européenne au cours des années 2000 ainsi que le contexte de poly-consommation pour la quasitotalité des décès liés à la consommation de GHB.

Le second facteur renvoie au manque d’information des usagers concernant les dosages nécessaires à un usage récréatif. Cette méconnaissance des dosages s’est sans doute accentuée lorsque le GHB, devenu moins accessible en raison de son classement comme stupéfiant, a été remplacé par un autre produit: le gamma butyrolactone (GBL). Une fois ingéré, ce solvant est métabolisé en GHB par l’organisme et entraîne les mêmes types d’effets. Disponible sur Internet et très bon marché (entre 40 et 70 euros le demi-litre), le GBL nécessite cependant des dosages plus infimes et plus précis que le GHB (généralement entre 1 et 2 ml en fonction des usagers). Plus rapidement absorbé par l’organisme que le GHB, le GBL est décrit par les usagers comme étant plus délicat à doser et générant des effets plus soudains et plus intenses. Aujourd’hui, c’est presque exclusivement du GBL qui est consommé de manière récréative en France, renforçant la nécessité de connaître précisément les dosages.

Dramatisation et réduction des risques

À la fin de l’année 2017, quelques cas de surdoses survenues dans trois établissements festifs parisiens, dont l’un conduisant au décès d’un jeune homme, ont fait l’objet d’une couverture médiatique particulièrement importante. La presse s’inquiète alors du statut de «drogue à la mode» qu’aurait acquis le GBL, de la «multiplication» des cas de comas dans la capitale. Les journalistes relaient abondamment le diagnostic alarmiste du Collectif Action Nuit (CAN), un think tank composé d’exploitants d’établissements festifs parisiens. L’un de ses porte-paroles s’émeut d’une «vague d’overdoses» inédite, d’une «spirale infernale», et même d’un «problème sanitaire qui concerne toute la société», laissant ainsi entendre que le GBL serait susceptible d’être consommé par l’ensemble de la jeunesse française. Et d’ajouter: «dans certaines soirées, dès que quelqu’un tourne de l’œil, on se demande s’il va mourir». Dans un communiqué adressé aux pouvoirs publics, les membres du CAN font part de leur impuissance face à l’importance des consommations. Ils dénoncent «l’accès trop facile à ces produits potentiellement mortels» et demandent au gouvernement des «moyens légaux dissuasifs plus efficaces» comme la systématisation des fouilles à l’entrée des établissements par des «agents de sécurité agréés par le ministère de l’Intérieur».

Bien qu’elles constatent une tendance à l’augmentation des consommations de GBL – tendance corroborée par le dispositif TREND qui observe des usages plus fréquents par des jeunes familiers des clubs et des festivals électro depuis 2016– certaines associations de réduction des risques et des dommages (RdR) intervenant en milieu festif dénoncent le ton dramatisant employé par les médias et la CAN. Pour certains de leurs membres, la réalité du phénomène reste modeste (une dizaine de surdose et un décès, en quelques mois, à Paris) au regard des incidents liés à la consommation d’autres substances psychoactives, alcool en tête. L’association Techno + met en doute l’efficacité des mesures réclamées par la CAN comme le renforcement des fouilles, inadaptées à un produit très aisément dissimulable (du fait des quelques millilitres nécessaires pour une dose), ou la mise en place d’une campagne d’information du grand public, qui ne cible pas suffisamment les populations restreintes consommatrices de GBL. Les associations de RdR promeuvent une autre démarche reposant sur la formation des salariés aux dangers du produit, l’intervention en soirée par la distribution de flyers informatifs et la mise à disposition de matériel de réduction des risques (l’association Le Kiosque a ainsi mis au point une pipette permettant de doser précisément le GBL).

Pourtant, selon les associations de RdR, ces actions soulèvent très souvent la réticence des dirigeants de discothèques et de clubs électro, au motif qu’elles assimilent ces espaces à des lieux de consommation de drogues renforçant les risques de fermetures administratives.

Ainsi, les membres du CAN présentent leurs établissements comme des «îlots dans la lutte contre la drogue» et les opposent aux «lieux alternatifs urbains ou tiers lieux où se développent des pratiques permissives».

Cette stigmatisation des lieux «alternatifs» (squat autogéré, free party, teknival), censés déresponsabiliser les fêtards en les incitant à la consommation de produits, semble d’autant plus inappropriée que, paradoxalement, c’est au sein de ces derniers que les associations de RdR interviennent le plus souvent et le plus aisément. Confiné initialement à des cercles restreints d’initiés, l’usage de GBL s’est progressivement élargi à des groupes de consommateurs plus importants et diversifiés. Le manque d’informations sur les précautions nécessaires à sa consommations (connaissance des dosages, associations avec d’autres produits) par certains expérimentateurs a donné au produit une image particulièrement négative. En 2017, la mobilisation autour du GBL donne à voir les prises de positions parfois opposées entre les pouvoirs publics et les acteurs du monde festif. Les enjeux économiques (perte de chiffres d’affaire, mise au chômage technique de l’équipe de salariés, etc.) liés aux risques de fermetures administratives incitent les patrons d’établissements à amplifier la gravité du phénomène, à affirmer qu’ils en sont les victimes collatérales et à montrer qu’ils mettent tout en œuvre pour éradiquer les consommations.

En cela, le débat autour du GBL illustre la schizophrénie qui caractérise l’attitude des pouvoirs publics en matière de régulation des drogues: d’un côté la politique répressive menée par le ministère de l’Intérieur, qui repose sur la prohibition de l’usage et s’appuie, entre autres, sur les fermetures d’établissements festifs et culturels, de l’autre la politique de prévention et de réduction des risques du ministère de la Santé qui finance les associations de RdR. Si les autorités publiques usent fréquemment des moyens répressifs à leur disposition (entre janvier et juin 2018, sept fermetures administratives avaient été prononcées à l’encontre des établissements de nuit parisiens pour infraction à la législation sur les stupéfiants), la politique de prévention et de RdR semble quant à elle faire les frais des restrictions budgétaires. En témoigne la mobilisation d’associations du secteur qui dénoncent le manque de financement ayant conduit l’une d’entre elle, l’association Safe, à mettre un terme à son action de réduction des risques à distance dans les régions où elle n’est plus financée, alors que le nombre de bénéficiaires de ce programme augmentait.